黄骅地区战国至汉代城址综述

分享

101302

黄骅市地处河北平原东部,渤海湾西岸,主要为平原地貌和海岸地貌,地势低平,多洼地沼泽。境内河网密布,历史上黄河曾于黄骅入海,现共有河道22 条,均属海河流域南运河系。气候属暖温带半湿润大陆性季风型气候,又因濒临渤海而略具海洋性气候特征,四季分明。黄骅境内古遗址众多,尤以战国至汉代城址最为丰富且颇具地域特色。

郛堤城遗址及城外瓮棺葬

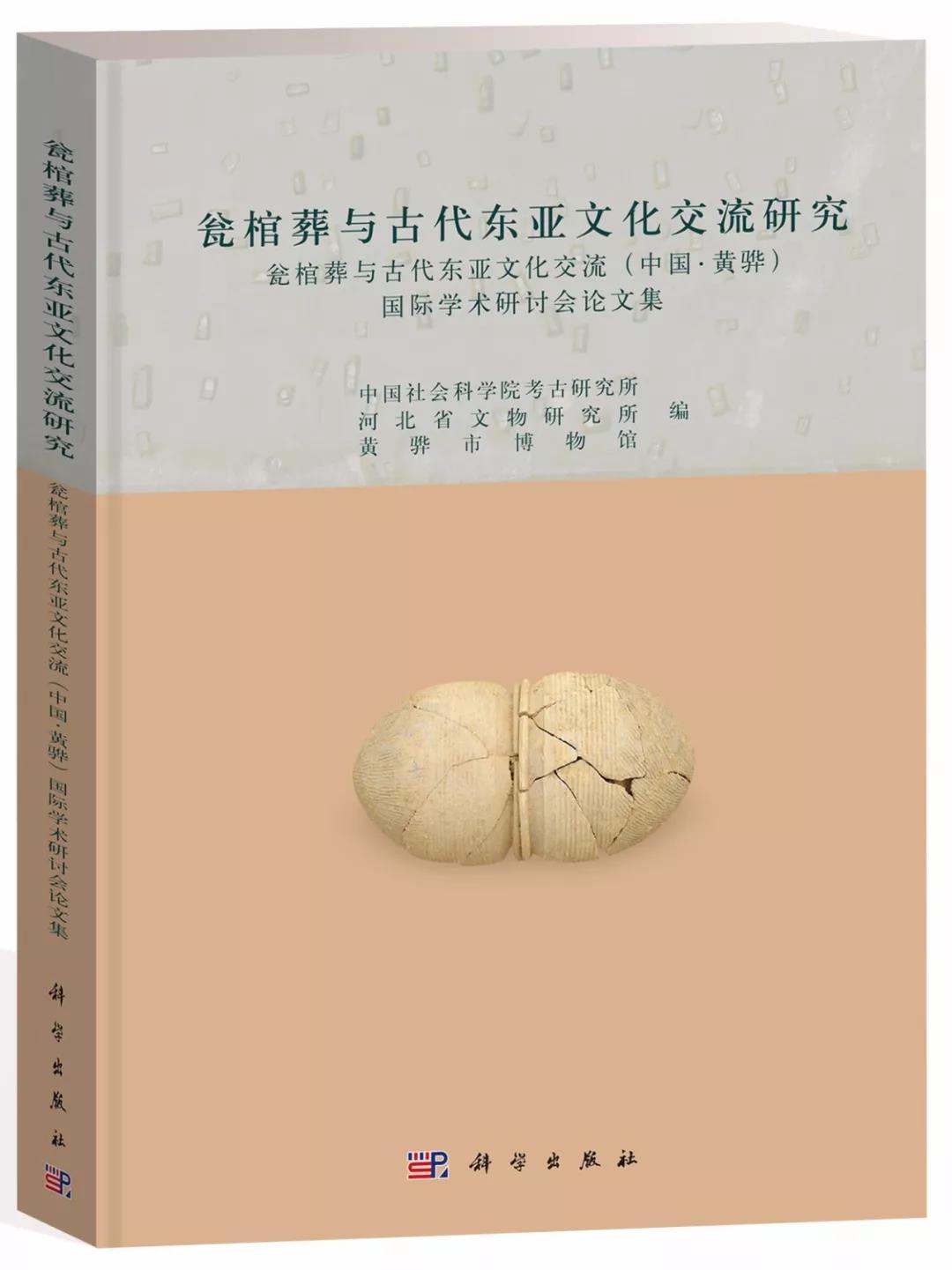

郛堤城遗址位于黄骅市区以北1.5 千米,北临石碑河,东距205 国道40 米。城址平面略呈方形,周长约2 千米。城址内部经勘探发现有建筑台基9 处。城外西北部有瓮棺葬群。历年来围绕郛堤城进行的考古工作以考古调查为主,考古发掘工作主要有以下两项:2014 年8 月7~28 日,山西大学历史文化学院考古学系会同黄骅市博物馆组成联合考古队对郛堤城址进行考古调查并对城址西南角、东门以及城内1 处建筑遗迹进行了试掘;2016 年6 月底至10 月,河北省文物研究所对城址西北的瓮棺葬群进行了抢救性考古发掘和考古勘探。

郛堤城航拍图

郛堤城城墙系版筑而成,保存较好,高于现地表1~5 米。就地表城墙来看,南墙长约558、西墙长约532、北墙长约537、东墙长约577 米。对城墙西南角以及东城门进行了解剖发掘。解剖结果表明,南城墙大致可分为墙基、墙体和护坡三部分,无基槽。城墙系采用黄色粉砂土与红褐色胶泥土交替夯筑而成,夯窝不明显。在城墙西南角未发现角门。通过对东门的发掘可知,东城门底部南北长6.1 米左右,东西宽5.5 米左右。发掘过程中在墙体堆积中发现有战国和汉代的陶片,初步推断郛堤城始建年代不晚于战国时期。

勘探表明城内建筑遗址共有16 处,其中有9 处是建筑基址,对其中规模较大的7 号建筑遗址的西南角进行了试掘。试掘表明,城内地层堆积可分为5 层,地层年代主要可以分为战汉和隋唐两个时期。第1、2 层分别为表土层和淤积层;第3 层为隋唐时期文化层,该层下遗迹有灰沟和灰坑;第4 层为战汉时期文化层,建筑基址开口于该层下;第5 层为淤积层。其中第4 层应为建城前以及城址使用过程中的文化层,在该层中出土有战汉时期的筒瓦、板瓦和瓦当等建筑构件,还有大量战汉时期陶片,可辨器形有釜、豆、罐等。此外,还发现一些铁质兵器和铜器残件。

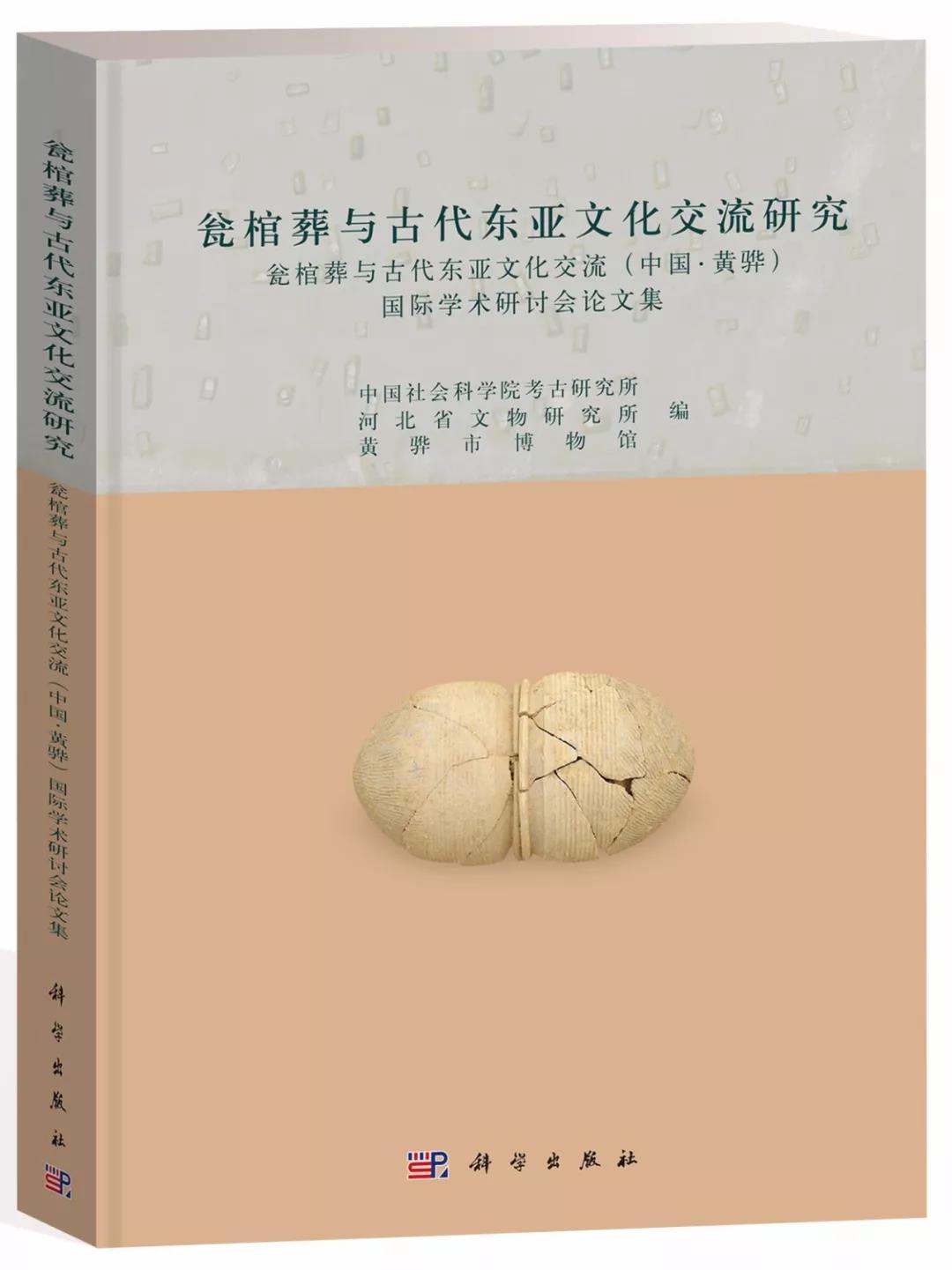

瓮棺葬墓地位于郛堤城遗址西北200 米处。该瓮棺葬群西部为儿童区,东部为成人区。目前共清理瓮棺葬 113 座,其中包括3 座成人瓮棺。根据勘探结果,儿童瓮棺葬区分布范围南北200、东西90 米,成人瓮棺葬区南北120、东西30 米,瓮棺葬总数或有上千座。墓地中瓮棺葬数量众多、分布密集,葬具组合样式丰富、类型多样,既有日常生活用器,也有专门烧制的瓮棺葬具。前者有陶釜、陶盆、陶甑、陶碗、陶罐等,后者有筒形瓮、筒形器及一些特殊陶器。瓮棺葬群东南紧邻郛堤城遗址,从地层关系和出土器物来看,两者在年代上基本一致,均为战汉时期遗存。

郛堤城瓮棺葬集中区

郛堤城始建于战国中晚期,属于沿海城址筑城方式的代表之作。在筑城前已有战国早期的生活居住遗址,且建成后至少沿用至隋唐时期。城址西北的瓮棺葬墓地是国内发现的数量最多的瓮棺葬群之一,该处瓮棺葬群规模庞大、种类齐全,是该时期最具代表性的瓮棺葬墓地。

�兮城遗址及墓葬

�兮城遗址位于黄骅市羊二庄回族镇前街村西北1000 米处,老305 国道东西贯穿叠压遗址的中南部(现黄冯路),遗址南部有一条东西向河渠。城址呈正方形,东西长570、南北宽570 米。围绕�兮城主要展开了以下考古工作:2014 年10~11 月对�兮城遗址进行了文物勘探,勘探面积约800 000 平方米。2015 年12 月至2016 年1 月,对�兮城外发现的墓葬进行了清理。

经过钻探发现,�兮城平面呈正方形,东、西、南、北城垣均为版筑素夯而成,采用黄褐色土夹杂红褐色胶质土多次夯制,城垣由城墙主体和城外护坡两部分组成。城垣随地势高低夯筑,无基槽。城址外围地层与遗址内地层截然不同。东垣南北通长570、宽5 米,地表下残高1 米。南垣东西通长570、宽5 米,地表下残高0.6 米,南垣中部发现宽10 米的缺口,应为城门遗迹。

�兮城遗址中部为高台式建筑区,高台式建筑区呈正方形,边长230 米,全部为夯土,城中心部高于城内四周1~1.5 米。该区域因取土遭到破坏,暴露大量建筑构件,仅局部残余建筑瓦砾,坑壁可见厚约0.7 米的夯土,由灰褐色土夹杂黄褐粉砂土夯筑,较坚实。在高台范围内勘探发现砖瓦密集区,平面呈长方形,东西向。东西残长15、南北宽10 米。高台式建筑区周围为普通居住区,在普通居住区勘探4 处大面积的砖块、瓦砾堆积区,可能为房基或房屋倒塌所形成。高台外建筑遗迹及文化层低于高台建筑1.5~1.8 米。此外,还在城内中东部勘探发现窑址一处。

在城内遗址区发现路1 条,南北长约70、东西宽约10 米。道路开口于砖瓦堆积层下,距地表深1.5 米,为一次使用,路土板结层叠压堆积较薄,厚约0.15 米。路起点与疑似南城垣夯土缺口相对,止点位于遗址中北部,贯穿遗址中心部高台式建筑区。该条道路应为城中南北向主干道。

在城址外围西部发现有墓葬,共清理2 座,均为积陶瓦墓,两墓东西并列,相距不到0.5 米。M1 位于西侧,为长方形土坑竖穴单棺墓,墓向北偏东8°,墓框南北长3、东西宽1.5 米,深0.84~1 米。直壁平底,四壁粗糙。葬具为一长方形木棺,棺残长约214、宽约60、高约40 厘米。棺内有骨架一具,头北向,年龄、性别和具体葬式无法确定。棺内不见随葬品,残存极少量的漆器痕,推测当时可能用漆器随葬。墓框和木棺之间用大量的陶片、瓦片、石块等填充。木棺底有一层树皮作为铺垫,树皮下为厚约10 厘米的陶瓦层。M2 位于东侧,方向北偏东5°,为长方形土坑竖穴单椁墓。墓框南北长2、东西宽1.75~1.8、深0.74~0.8 米。墓内为纵横木板构筑而成单椁,椁板紧挨墓壁。由底板、东西侧板、南挡板和顶板组成,椁板之间借助原有的树杈痕采用榫卯进行链接(主要是侧立板链接)。人骨保存情况差,性别、年龄、葬式不明。在南侧第二块椁底板上发现有残漆器,直径约24、残高约10 厘米,应为随葬品。椁板下垫有一层树皮,树皮下为厚约10 厘米的陶瓦层。

两墓相邻,方向相同,可能是异穴合葬墓。墓葬中出土了残碎的漆器,葬具采用了木质葬具,表明墓主有一定的经济地位。墓葬中大量使用碎瓦,是一种颇为特殊的葬俗。填土内出土的大量陶、瓦、砖、石等遗物和�兮城内发现的遗物一致,推测其年代应与�兮城的使用年代一致,属战国—汉代墓葬。在�兮城外围还应该存在其他同时期墓葬且极有可能构成墓葬区。据《舆地志》载“高城东北有�兮城,秦始皇遣徐福发男女数千人至海求蓬莱,因住此城,侨居男女,号称�兮城”,�兮城遗址与徐福东渡应当有密切关联。

旧城遗址

黄骅旧城遗址位于黄骅市南部约20 千米处,隶属旧城镇旧城村,现为旧城镇驻地,津盐公路从中南北向穿过,旧城村现居城址的中部。城墙大部分被毁,现仅存南城墙墙基,城内地表可见绳纹瓦、布纹瓦及黑釉、白釉、青釉、黄釉瓷片,年代特征为汉代至唐宋。南墙以南约150 米处有一较高台地凸出周围,地面散落较多砖瓦残片。旧城属黄骅市县级文物保护单位。2015 年11 月20 至12 月20 日对旧城村外围及村南部区域进行了勘探,实际勘探面积约36 万平方米,对旧城遗址的结构布局有了更为清晰的认识。

旧城的防御系统由城墙和护城河两部分组成。城垣略呈梯形,其中城墙南段总长530 米,西段总长900 米,北段总长750 米,东段总长870 米,四面城墙各有一座城门。城墙系夯筑而成,宽9~12米。护城河位于城墙外围距城墙16~30 米处,宽20~36、深3~5 米。

在城址内部勘探发现有两处道路:一处位于西门,应为西门进出城的通道;一处位于南门及南门外,共发现两段,十字交叉形分布,为南北与东西向十字交叉,交叉点在南门外向南约190 米处,此处现在是正在使用的土路,十字交叉点四周为较高台地,台地内砖瓦堆积较多,应是一处重要遗迹。

在城外勘探发现有两处与城址有关的遗迹。在城址西门外约500 米处发现遗址一处,遗址现为高出周围约0.8 米的土台,平面大致呈长条形,方向355°,南北向,南北最长约75、东西最宽46米。文化堆积厚约1.9 米,有少量砖瓦,应该是与旧城有关的建筑。在城址东南角正东220 米处勘探发现墓葬一处,方向160°,系带斜坡墓道砖室墓,平面呈“甲”字形,南北长9 米。墓室位于墓道之北,平面呈长方形,南北长5.2、东西宽7 米,竖穴土圹砖室,砖已扰乱。墓道位于墓室之南,平面呈梯形,南北长3.8、宽3.5~5 米。

旧城遗址始建年代为汉代,为汉宛乡侯国的中心。北齐至明代旧城作为高城县、盐山县治所在地,前后历时达820 年,这在黄骅境内曾为县治所在的几座古城中是历史最长的。

旧城大马闸口汉墓

大马闸口墓葬位于黄骅市旧城镇马闸口村东南约300 米处,东北距旧城遗址2000 米。2015 年7~10 月,河北省文物研究所和黄骅市博物馆联合对黄骅旧城马闸口村汉代墓葬进行了考古发掘。共发掘墓葬 2 座,两墓东西并列,相距仅 1.5 米。

M1 位于西侧,经过清理确认其为带墓道的多室砖墓,由墓道、甬道、前室、中室和后室等部分组成。方向180°,总长约16.5 米。现大部分砌砖被毁坏,大部仅剩余土圹。

M2 位于M1 东侧,经过清理确认其为带墓道多室画像砖墓,由墓道、甬道、前室、东西耳室、中室和后室等部分组成。方形为180°,总长约15.5 米。

两座墓葬均为精美的画像(花纹)砖砌筑而成。共计发现7 种不同类型的花纹砖,包括菱形纹砖、菱形乳钉纹砖、勾云乳钉纹砖、楔形菱形纹砖、五铢钱文砖、车马纹和龙纹砖等。

两座墓葬共出土20 多件较为完整的随葬品,以陶质的模型明器为主。随葬品包括陶井、陶碓、陶磨、陶灶、陶炉、陶釜、陶魁、陶勺、陶俑、陶鸭、陶鸡、陶猪圈、铜钱(五铢)、陶樽和陶罐等。另外,还发现白瓷(原始瓷)罐、陶灯、陶楼、陶盘和陶壶等残块。

通过两座墓葬的形制、画像砖和出土遗物等方面来看,两座墓葬的年代较为接近,应为东汉时期。由于两座墓葬均遭到严重破坏,二者之间关系不能确定,结合两座墓葬形制、规模和出土遗物都比较一致,且东西并排分布,相隔仅 1 米的状况推断,两座墓墓主关系应比较密切,初步推测为夫妻同茔异穴合葬。汉墓规模较大,墓主应该有一定的社会地位,结合墓葬东北距黄骅旧城遗址2000 米这一事实,推断墓葬和城址应当有一定的关联。

章武故城遗址

章武故城遗址位于黄骅市常郭乡故县村北,由大小两座城组成。小城居南,呈长方形,东西长145、南北宽132 米,面积19140 平方米,现小城基本被民房覆盖。大城居北,基本呈长方形,东西长285、南北宽220 米,面积62700 平方米。

章武故城遗址未进行过考古发掘,现有资料均为考古调查资料。城址内部地面散落大量陶器碎片,采集标本有夹蚌红陶器物口沿残片、绳纹板瓦残片等。此外,黄骅市博物馆还藏有征集而来的出土自章武故城的陶壶、陶罐、布币、刀币等文物。

黄骅市博物馆藏章武故城遗址出土文物

1. 刀币 2. 布币 3. 陶壶 4. 陶罐

从汉高祖五年( 公元前202 年)设立章武县到北齐天保七年(556 年)并入高城县,历时达758 年之久。其地域涵盖范围十分广阔,大致包括今黄骅、海兴、孟村、青县和盐山的一部分,当时作为渤海西岸最具规模的古县,还包括了今天津市的大部分地域,所以,才有天津为古章武县属地之称。《汉书·地理志》第八记载:“章武渤海郡属县,有盐官。莽曰桓章。”另据文献载:西汉元封元年(公元前110 年),桑弘羊为治粟都尉,请置大农部丞37 名,分驻全国产盐多的郡县,全国始设盐官38 处管理盐政。渤海郡章武县为首批置盐官之县。章武故城为汉章武县的治所,但就城中发现刀币、布币及战国陶壶等战国遗物的现象来看,章武故城的始建年代可能要早于西汉,应该是一座战国城址,汉代沿用。

北章武城(乾符城)遗址

北章武城位于齐家务乡乾符村,又名“乾符城”,西有205 国道通过,南部为子牙新河,城址大部分已建成民房。城址呈方形,南北宽420、东西长500 米,现大部分城墙已被拆除,城内现为乾符村所在地,城墙原高4、宽15 米,现仅存北城墙西段,残长104、高2 米,最宽处13 米,墙体有明显的夯土层,每层厚10 厘米。城内曾发现砖井、房址等遗迹,出土遗物有陶罐、陶盘等文物,现藏于黄骅市博物馆。

黄骅市博物馆藏北章武城出土文物

1. 陶盘 2. 陶钵 3、4. 陶罐

乾符城始建于汉代,文献中可见相关记载。《寰宇记》载:“废乾符在沧州治北100 里,本章武县地,又云章武。”《名胜志》载:“鲁城距旧州东七十里又三十里,为乾符城是也,古系郡地,今属沧州……”

柳县故城遗址

柳县故城遗址位于羊二庄回族镇张八寨村西南2500 米处,属黄骅市县级文物保护单位。城址呈方形,城墙大多无存,残存北城墙东西长480、宽7、高0.7~1.5 米。在柳县故城遗址所在地曾多次发现文物,以陶器为主,现藏于黄骅市博物馆。

黄骅博物馆藏柳县故城遗址出土文物

1、4、6. 陶罐 2、5. 陶豆 3. 陶盖豆

据《盐山县志》载:“柳县之置,古于高城,盐山。县治当以为数典之祖。东汉县废并于章武……为河海之大埠,秦始皇二十六年置。”根据文献及遗物推断柳县故城的设置最早为秦朝,沿用至东汉,为柳县县治所在地。古城周边发现的文物就保存状况来看,应当出土于墓葬之中。就此推测,城址附近应当有墓葬区存在。

结语

黄骅地区战国至汉代城址分布密集,保存状况较好,是研究战国至汉代城市建设和社会生活的重要资料。综合目前已掌握材料,可以概括出该地区战国至汉代城址的几个共同特点。第一,城址多呈方形;城墙多平地起筑,这应与该地区近海,地下水位高,不宜挖基槽有关。第二,城址沿用时间长,部分城址沿用至唐宋时期。第三,城址附近有墓地,且存在一些特殊的丧葬习俗,如郛堤城的瓮棺葬群、�兮城的积瓦墓等;城池的筑建应都与“鱼盐”这一重要资源有关。

通过对这批城址材料进行梳理,为今后的考古及研究工作梳理出了几条思路。首先,城址的营建不是一项简单的建筑工程,其中牵涉诸多的政治、军事因素,在黄骅地区这一面积不大的范围内,存在如此密集的城址,其背后的深层原因是值得探究的。其次,这几座城址均属于战国至汉代,但其具体的建造及使用时间则不太明确,这牵涉城址间的共时性问题,是今后考古工作中亟须解决的问题。最后,城址的布局与交通线路、水系密切相关,黄骅地区古河道众多,城址的分布与河流的关系、有共时性的城址之间的交通线路问题也是今后研究的重要的方向。(本文由孙莉摘编自 中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所、黄骅市博物馆 编《瓮棺葬与古代东亚文化交流研究:瓮棺葬与古代东亚文化交流(中国 黄骅)国际学术研讨会论文集》 。内容略有删节、调整。)

郛堤城遗址及城外瓮棺葬

郛堤城遗址位于黄骅市区以北1.5 千米,北临石碑河,东距205 国道40 米。城址平面略呈方形,周长约2 千米。城址内部经勘探发现有建筑台基9 处。城外西北部有瓮棺葬群。历年来围绕郛堤城进行的考古工作以考古调查为主,考古发掘工作主要有以下两项:2014 年8 月7~28 日,山西大学历史文化学院考古学系会同黄骅市博物馆组成联合考古队对郛堤城址进行考古调查并对城址西南角、东门以及城内1 处建筑遗迹进行了试掘;2016 年6 月底至10 月,河北省文物研究所对城址西北的瓮棺葬群进行了抢救性考古发掘和考古勘探。

郛堤城航拍图

郛堤城城墙系版筑而成,保存较好,高于现地表1~5 米。就地表城墙来看,南墙长约558、西墙长约532、北墙长约537、东墙长约577 米。对城墙西南角以及东城门进行了解剖发掘。解剖结果表明,南城墙大致可分为墙基、墙体和护坡三部分,无基槽。城墙系采用黄色粉砂土与红褐色胶泥土交替夯筑而成,夯窝不明显。在城墙西南角未发现角门。通过对东门的发掘可知,东城门底部南北长6.1 米左右,东西宽5.5 米左右。发掘过程中在墙体堆积中发现有战国和汉代的陶片,初步推断郛堤城始建年代不晚于战国时期。

勘探表明城内建筑遗址共有16 处,其中有9 处是建筑基址,对其中规模较大的7 号建筑遗址的西南角进行了试掘。试掘表明,城内地层堆积可分为5 层,地层年代主要可以分为战汉和隋唐两个时期。第1、2 层分别为表土层和淤积层;第3 层为隋唐时期文化层,该层下遗迹有灰沟和灰坑;第4 层为战汉时期文化层,建筑基址开口于该层下;第5 层为淤积层。其中第4 层应为建城前以及城址使用过程中的文化层,在该层中出土有战汉时期的筒瓦、板瓦和瓦当等建筑构件,还有大量战汉时期陶片,可辨器形有釜、豆、罐等。此外,还发现一些铁质兵器和铜器残件。

瓮棺葬墓地位于郛堤城遗址西北200 米处。该瓮棺葬群西部为儿童区,东部为成人区。目前共清理瓮棺葬 113 座,其中包括3 座成人瓮棺。根据勘探结果,儿童瓮棺葬区分布范围南北200、东西90 米,成人瓮棺葬区南北120、东西30 米,瓮棺葬总数或有上千座。墓地中瓮棺葬数量众多、分布密集,葬具组合样式丰富、类型多样,既有日常生活用器,也有专门烧制的瓮棺葬具。前者有陶釜、陶盆、陶甑、陶碗、陶罐等,后者有筒形瓮、筒形器及一些特殊陶器。瓮棺葬群东南紧邻郛堤城遗址,从地层关系和出土器物来看,两者在年代上基本一致,均为战汉时期遗存。

郛堤城瓮棺葬集中区

郛堤城始建于战国中晚期,属于沿海城址筑城方式的代表之作。在筑城前已有战国早期的生活居住遗址,且建成后至少沿用至隋唐时期。城址西北的瓮棺葬墓地是国内发现的数量最多的瓮棺葬群之一,该处瓮棺葬群规模庞大、种类齐全,是该时期最具代表性的瓮棺葬墓地。

�兮城遗址及墓葬

�兮城遗址位于黄骅市羊二庄回族镇前街村西北1000 米处,老305 国道东西贯穿叠压遗址的中南部(现黄冯路),遗址南部有一条东西向河渠。城址呈正方形,东西长570、南北宽570 米。围绕�兮城主要展开了以下考古工作:2014 年10~11 月对�兮城遗址进行了文物勘探,勘探面积约800 000 平方米。2015 年12 月至2016 年1 月,对�兮城外发现的墓葬进行了清理。

经过钻探发现,�兮城平面呈正方形,东、西、南、北城垣均为版筑素夯而成,采用黄褐色土夹杂红褐色胶质土多次夯制,城垣由城墙主体和城外护坡两部分组成。城垣随地势高低夯筑,无基槽。城址外围地层与遗址内地层截然不同。东垣南北通长570、宽5 米,地表下残高1 米。南垣东西通长570、宽5 米,地表下残高0.6 米,南垣中部发现宽10 米的缺口,应为城门遗迹。

�兮城遗址中部为高台式建筑区,高台式建筑区呈正方形,边长230 米,全部为夯土,城中心部高于城内四周1~1.5 米。该区域因取土遭到破坏,暴露大量建筑构件,仅局部残余建筑瓦砾,坑壁可见厚约0.7 米的夯土,由灰褐色土夹杂黄褐粉砂土夯筑,较坚实。在高台范围内勘探发现砖瓦密集区,平面呈长方形,东西向。东西残长15、南北宽10 米。高台式建筑区周围为普通居住区,在普通居住区勘探4 处大面积的砖块、瓦砾堆积区,可能为房基或房屋倒塌所形成。高台外建筑遗迹及文化层低于高台建筑1.5~1.8 米。此外,还在城内中东部勘探发现窑址一处。

在城内遗址区发现路1 条,南北长约70、东西宽约10 米。道路开口于砖瓦堆积层下,距地表深1.5 米,为一次使用,路土板结层叠压堆积较薄,厚约0.15 米。路起点与疑似南城垣夯土缺口相对,止点位于遗址中北部,贯穿遗址中心部高台式建筑区。该条道路应为城中南北向主干道。

在城址外围西部发现有墓葬,共清理2 座,均为积陶瓦墓,两墓东西并列,相距不到0.5 米。M1 位于西侧,为长方形土坑竖穴单棺墓,墓向北偏东8°,墓框南北长3、东西宽1.5 米,深0.84~1 米。直壁平底,四壁粗糙。葬具为一长方形木棺,棺残长约214、宽约60、高约40 厘米。棺内有骨架一具,头北向,年龄、性别和具体葬式无法确定。棺内不见随葬品,残存极少量的漆器痕,推测当时可能用漆器随葬。墓框和木棺之间用大量的陶片、瓦片、石块等填充。木棺底有一层树皮作为铺垫,树皮下为厚约10 厘米的陶瓦层。M2 位于东侧,方向北偏东5°,为长方形土坑竖穴单椁墓。墓框南北长2、东西宽1.75~1.8、深0.74~0.8 米。墓内为纵横木板构筑而成单椁,椁板紧挨墓壁。由底板、东西侧板、南挡板和顶板组成,椁板之间借助原有的树杈痕采用榫卯进行链接(主要是侧立板链接)。人骨保存情况差,性别、年龄、葬式不明。在南侧第二块椁底板上发现有残漆器,直径约24、残高约10 厘米,应为随葬品。椁板下垫有一层树皮,树皮下为厚约10 厘米的陶瓦层。

两墓相邻,方向相同,可能是异穴合葬墓。墓葬中出土了残碎的漆器,葬具采用了木质葬具,表明墓主有一定的经济地位。墓葬中大量使用碎瓦,是一种颇为特殊的葬俗。填土内出土的大量陶、瓦、砖、石等遗物和�兮城内发现的遗物一致,推测其年代应与�兮城的使用年代一致,属战国—汉代墓葬。在�兮城外围还应该存在其他同时期墓葬且极有可能构成墓葬区。据《舆地志》载“高城东北有�兮城,秦始皇遣徐福发男女数千人至海求蓬莱,因住此城,侨居男女,号称�兮城”,�兮城遗址与徐福东渡应当有密切关联。

旧城遗址

黄骅旧城遗址位于黄骅市南部约20 千米处,隶属旧城镇旧城村,现为旧城镇驻地,津盐公路从中南北向穿过,旧城村现居城址的中部。城墙大部分被毁,现仅存南城墙墙基,城内地表可见绳纹瓦、布纹瓦及黑釉、白釉、青釉、黄釉瓷片,年代特征为汉代至唐宋。南墙以南约150 米处有一较高台地凸出周围,地面散落较多砖瓦残片。旧城属黄骅市县级文物保护单位。2015 年11 月20 至12 月20 日对旧城村外围及村南部区域进行了勘探,实际勘探面积约36 万平方米,对旧城遗址的结构布局有了更为清晰的认识。

旧城的防御系统由城墙和护城河两部分组成。城垣略呈梯形,其中城墙南段总长530 米,西段总长900 米,北段总长750 米,东段总长870 米,四面城墙各有一座城门。城墙系夯筑而成,宽9~12米。护城河位于城墙外围距城墙16~30 米处,宽20~36、深3~5 米。

在城址内部勘探发现有两处道路:一处位于西门,应为西门进出城的通道;一处位于南门及南门外,共发现两段,十字交叉形分布,为南北与东西向十字交叉,交叉点在南门外向南约190 米处,此处现在是正在使用的土路,十字交叉点四周为较高台地,台地内砖瓦堆积较多,应是一处重要遗迹。

在城外勘探发现有两处与城址有关的遗迹。在城址西门外约500 米处发现遗址一处,遗址现为高出周围约0.8 米的土台,平面大致呈长条形,方向355°,南北向,南北最长约75、东西最宽46米。文化堆积厚约1.9 米,有少量砖瓦,应该是与旧城有关的建筑。在城址东南角正东220 米处勘探发现墓葬一处,方向160°,系带斜坡墓道砖室墓,平面呈“甲”字形,南北长9 米。墓室位于墓道之北,平面呈长方形,南北长5.2、东西宽7 米,竖穴土圹砖室,砖已扰乱。墓道位于墓室之南,平面呈梯形,南北长3.8、宽3.5~5 米。

旧城遗址始建年代为汉代,为汉宛乡侯国的中心。北齐至明代旧城作为高城县、盐山县治所在地,前后历时达820 年,这在黄骅境内曾为县治所在的几座古城中是历史最长的。

旧城大马闸口汉墓

大马闸口墓葬位于黄骅市旧城镇马闸口村东南约300 米处,东北距旧城遗址2000 米。2015 年7~10 月,河北省文物研究所和黄骅市博物馆联合对黄骅旧城马闸口村汉代墓葬进行了考古发掘。共发掘墓葬 2 座,两墓东西并列,相距仅 1.5 米。

M1 位于西侧,经过清理确认其为带墓道的多室砖墓,由墓道、甬道、前室、中室和后室等部分组成。方向180°,总长约16.5 米。现大部分砌砖被毁坏,大部仅剩余土圹。

M2 位于M1 东侧,经过清理确认其为带墓道多室画像砖墓,由墓道、甬道、前室、东西耳室、中室和后室等部分组成。方形为180°,总长约15.5 米。

两座墓葬均为精美的画像(花纹)砖砌筑而成。共计发现7 种不同类型的花纹砖,包括菱形纹砖、菱形乳钉纹砖、勾云乳钉纹砖、楔形菱形纹砖、五铢钱文砖、车马纹和龙纹砖等。

两座墓葬共出土20 多件较为完整的随葬品,以陶质的模型明器为主。随葬品包括陶井、陶碓、陶磨、陶灶、陶炉、陶釜、陶魁、陶勺、陶俑、陶鸭、陶鸡、陶猪圈、铜钱(五铢)、陶樽和陶罐等。另外,还发现白瓷(原始瓷)罐、陶灯、陶楼、陶盘和陶壶等残块。

通过两座墓葬的形制、画像砖和出土遗物等方面来看,两座墓葬的年代较为接近,应为东汉时期。由于两座墓葬均遭到严重破坏,二者之间关系不能确定,结合两座墓葬形制、规模和出土遗物都比较一致,且东西并排分布,相隔仅 1 米的状况推断,两座墓墓主关系应比较密切,初步推测为夫妻同茔异穴合葬。汉墓规模较大,墓主应该有一定的社会地位,结合墓葬东北距黄骅旧城遗址2000 米这一事实,推断墓葬和城址应当有一定的关联。

章武故城遗址

章武故城遗址位于黄骅市常郭乡故县村北,由大小两座城组成。小城居南,呈长方形,东西长145、南北宽132 米,面积19140 平方米,现小城基本被民房覆盖。大城居北,基本呈长方形,东西长285、南北宽220 米,面积62700 平方米。

章武故城遗址未进行过考古发掘,现有资料均为考古调查资料。城址内部地面散落大量陶器碎片,采集标本有夹蚌红陶器物口沿残片、绳纹板瓦残片等。此外,黄骅市博物馆还藏有征集而来的出土自章武故城的陶壶、陶罐、布币、刀币等文物。

黄骅市博物馆藏章武故城遗址出土文物

1. 刀币 2. 布币 3. 陶壶 4. 陶罐

从汉高祖五年( 公元前202 年)设立章武县到北齐天保七年(556 年)并入高城县,历时达758 年之久。其地域涵盖范围十分广阔,大致包括今黄骅、海兴、孟村、青县和盐山的一部分,当时作为渤海西岸最具规模的古县,还包括了今天津市的大部分地域,所以,才有天津为古章武县属地之称。《汉书·地理志》第八记载:“章武渤海郡属县,有盐官。莽曰桓章。”另据文献载:西汉元封元年(公元前110 年),桑弘羊为治粟都尉,请置大农部丞37 名,分驻全国产盐多的郡县,全国始设盐官38 处管理盐政。渤海郡章武县为首批置盐官之县。章武故城为汉章武县的治所,但就城中发现刀币、布币及战国陶壶等战国遗物的现象来看,章武故城的始建年代可能要早于西汉,应该是一座战国城址,汉代沿用。

北章武城(乾符城)遗址

北章武城位于齐家务乡乾符村,又名“乾符城”,西有205 国道通过,南部为子牙新河,城址大部分已建成民房。城址呈方形,南北宽420、东西长500 米,现大部分城墙已被拆除,城内现为乾符村所在地,城墙原高4、宽15 米,现仅存北城墙西段,残长104、高2 米,最宽处13 米,墙体有明显的夯土层,每层厚10 厘米。城内曾发现砖井、房址等遗迹,出土遗物有陶罐、陶盘等文物,现藏于黄骅市博物馆。

黄骅市博物馆藏北章武城出土文物

1. 陶盘 2. 陶钵 3、4. 陶罐

乾符城始建于汉代,文献中可见相关记载。《寰宇记》载:“废乾符在沧州治北100 里,本章武县地,又云章武。”《名胜志》载:“鲁城距旧州东七十里又三十里,为乾符城是也,古系郡地,今属沧州……”

柳县故城遗址

柳县故城遗址位于羊二庄回族镇张八寨村西南2500 米处,属黄骅市县级文物保护单位。城址呈方形,城墙大多无存,残存北城墙东西长480、宽7、高0.7~1.5 米。在柳县故城遗址所在地曾多次发现文物,以陶器为主,现藏于黄骅市博物馆。

黄骅博物馆藏柳县故城遗址出土文物

1、4、6. 陶罐 2、5. 陶豆 3. 陶盖豆

据《盐山县志》载:“柳县之置,古于高城,盐山。县治当以为数典之祖。东汉县废并于章武……为河海之大埠,秦始皇二十六年置。”根据文献及遗物推断柳县故城的设置最早为秦朝,沿用至东汉,为柳县县治所在地。古城周边发现的文物就保存状况来看,应当出土于墓葬之中。就此推测,城址附近应当有墓葬区存在。

结语

黄骅地区战国至汉代城址分布密集,保存状况较好,是研究战国至汉代城市建设和社会生活的重要资料。综合目前已掌握材料,可以概括出该地区战国至汉代城址的几个共同特点。第一,城址多呈方形;城墙多平地起筑,这应与该地区近海,地下水位高,不宜挖基槽有关。第二,城址沿用时间长,部分城址沿用至唐宋时期。第三,城址附近有墓地,且存在一些特殊的丧葬习俗,如郛堤城的瓮棺葬群、�兮城的积瓦墓等;城池的筑建应都与“鱼盐”这一重要资源有关。

通过对这批城址材料进行梳理,为今后的考古及研究工作梳理出了几条思路。首先,城址的营建不是一项简单的建筑工程,其中牵涉诸多的政治、军事因素,在黄骅地区这一面积不大的范围内,存在如此密集的城址,其背后的深层原因是值得探究的。其次,这几座城址均属于战国至汉代,但其具体的建造及使用时间则不太明确,这牵涉城址间的共时性问题,是今后考古工作中亟须解决的问题。最后,城址的布局与交通线路、水系密切相关,黄骅地区古河道众多,城址的分布与河流的关系、有共时性的城址之间的交通线路问题也是今后研究的重要的方向。(本文由孙莉摘编自 中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所、黄骅市博物馆 编《瓮棺葬与古代东亚文化交流研究:瓮棺葬与古代东亚文化交流(中国 黄骅)国际学术研讨会论文集》 。内容略有删节、调整。)

责编:韩翰