浙江开化龙坦明代窑址发掘取得重要收获

分享

121424

龙坦窑址位于浙江省开化县苏庄镇龙坦村。为了进一步探明该窑址的时代、生产面貌及与周边地区尤其是景德镇地区制瓷业的关系等方面的问题,并在考古发掘基础上进行文物保护,经国家文物局批准,由浙江省文物考古研究所与开化县文物管理所联合组队对其进行了考古发掘。

发掘现场航拍

工作概况

本次考古工作大致可以分为两个部分。第一部分,区域系统调查。为了探明该区域内的窑址及窑业资源分布情况,对窑址周边地区进行了详细调查。调查结果显示,该区域内存在5处窑址点,分别为龙坦、太官岭、韩家坊、窑墩和碗垃山窑址。从窑业资源分布来看,窑址所在地区为丘陵地带,植被茂密,可为窑业生产提供丰富的燃料;瓷土矿资源丰富,在窑址对面的冬瓜岭和缸�两处地点有高岭土矿分布;窑址群南部紧邻苏庄溪,可为窑业生产提供丰富的水源和便利的运输条件。第二部分,窑址考古发掘。本次考古发掘共布设探方7个,发掘面积为350平方米。

遗迹

龙窑窑炉 位于发掘区中部,编号为Y1,头南尾北,方向为353°。窑炉(残)斜长15.86米,水平长约15.32米,前后段坡度大小不等,前中段约13~21°,残存后段稍缓约10~12°。窑炉前端近窑头处宽1.08米,往后逐渐加宽,中段宽约1.96米,往后有收窄的趋势,后段仅存窑炉西壁,东壁不存,具体宽度不详。窑顶坍塌,无法复原窑顶及投柴孔的分布情况。窑壁由砖块及筒形匣钵错缝平砌,残存0~3层不等,高度0~0.76米,窑壁内侧有坚硬的烧结面。该窑炉保存情况相对较好,现存火膛、窑床、窑门、柱础石等结构,窑尾段不存。窑顶坍塌,无法复原顶部及投柴孔分布情况。火膛位于窑炉前端,平面形状呈半圆形。形制特殊,与窑床没有明显分界。窑床中部最宽,约1.96米,两端稍窄,前端1.08米,后端1.7米。窑床底部铺沙,烧结面较明显,近窑壁处略厚。窑床上残存有少量匣钵,其中前段较少,中部较多但较杂乱,后段不存。窑尾不存,无法复原排烟室等情况。窑门残存2处,分处窑炉东、西两壁。其中东壁窑门保存情况较好,平面呈外八字形,宽0.46~0.85米,门道墙由砖块、石块及匣钵砌成,门道底部有较为坚硬的烧结面。柱础石位于窑炉西部,距窑炉西壁约0.6米,应为护窑棚所遗留。柱础石分两阶,南(下)、北(上)各一块,且南部平铺,北部侧立。南部柱础石长0.31、宽0.26、厚0.17米,北部柱础石长0.3、宽0.14、厚0.25米。

龙窑遗迹

储泥坑 位于发掘区西部,编号为K1。平面呈不规则半圆形。坑口东西长1.48~1.83米,南北长1.08~1.46米,深度为0.24~0.36米。坑壁竖直,残见加工痕迹。坑内储存有大量瓷土原料。

储泥坑

淘洗池 位于发掘区东部,西部临近窑炉,编号为CH1。平面呈不规则长方形,长1.92~3.06米,宽2.24~3.04米,最大深度为0.55米。坑壁竖直,平底。北壁以匣钵及石块砌筑,底部残存细瓷土颗粒薄层。

淘洗池

匣钵挡墙 分处发掘区东部和西部,分别编号为DQ1和DQ2。DQ1平面呈不规则直线形,长3.2米。墙壁分为南北两排,由筒形匣钵和石块砌成,并以泥土填充。DQ2平面呈不规则直线形,长2.12米。墙体由筒形匣钵砌成,间以碎匣钵及瓷片填充。两道挡墙均应起分割窑业生产作坊和废品堆积的作用。

匣钵挡墙

遗物

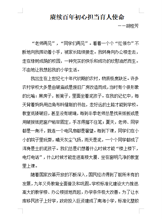

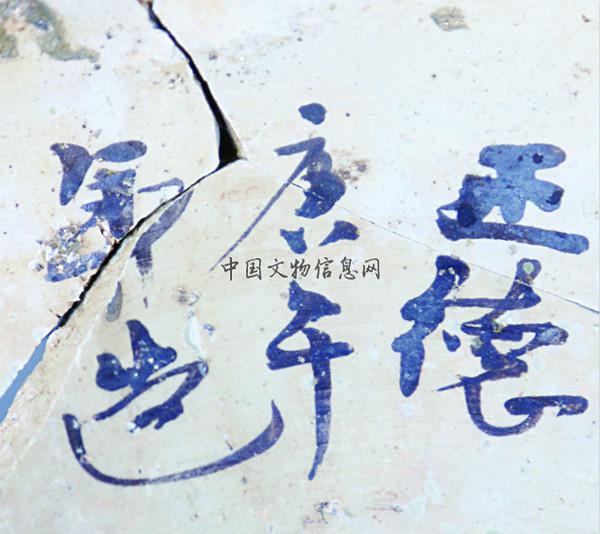

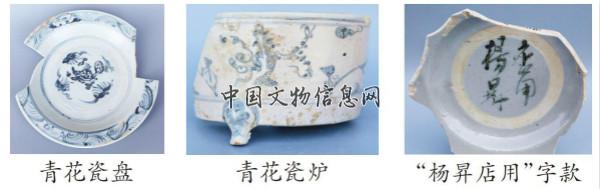

瓷器产品类型丰富,以釉色来区分,可分为青花瓷、白釉瓷、青釉瓷、紫金釉瓷等4类,此外在地面还采集到蓝釉器物3件,从造型等方面综合来看也应为此窑产品。在考古发掘的过程中曾对各地层中出土的遗物进行了多维度统计,统计结果显示:青花瓷占51.2%、白釉瓷占38.7%、青釉瓷占7.4%、紫金釉瓷占3.7%,以青花瓷占绝大比例。从器类统计来看,青花瓷产品有碗、盘、盏、器盖、高足杯、执壶、砚、炉、瓶、笔架、罐、钵等12种,白釉瓷产品有碗、盘、擂钵、研磨棒、高足杯、盒、瓶、砚、炉、钵、器盖等12种,青釉瓷产品有碗、盘、钵、擂钵、炉等5种,紫金釉瓷有碗、盘、盏、器盖等4种。其中尤以青花瓷质量最高,装饰纹样丰富,纹样类型有蝴蝶纹、折枝花卉纹、缠枝莲花纹、鱼藻纹、牡丹纹、蕉叶纹、狮子纹、西番莲纹等。窑具有匣钵、垫饼、轴顶碗、火照、荡箍等。从装烧工艺来看,该窑场产品为了提高产量,所有产品均采用涩圈叠烧、匣钵装烧的工艺。

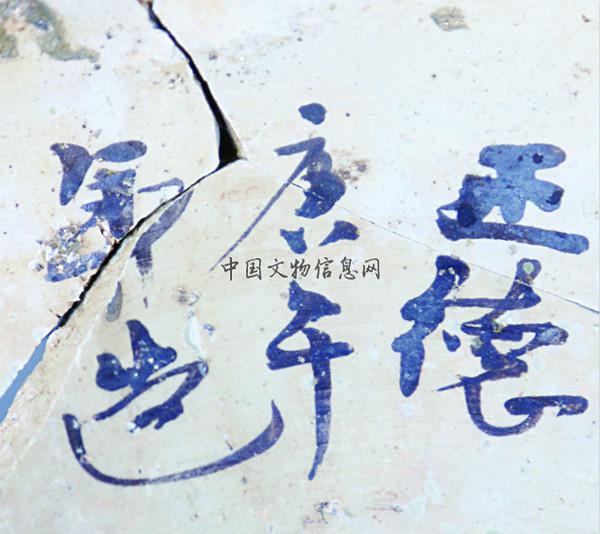

“正德庚午年造”

尤其值得注意的是,该窑场产品字款丰富,据不完全统计有90余类。以书写方式和位置为标准,可分为四类。

第一类,青花料,分布碗、盘、盏内心处。可辨文字有“福”“俞”“锪”“三”“旭”“�”“姜”“松”“好”“方”等近80种。

第二类,青花料,分布盏、砚外底心处。可辨文字有“五”“卿”“王”“十九”4种。

第三类,青花料,分布碗外腹部。可辨文字有“寿”“福”2种,其中尤以前者为多。

第四类:刻款,分布碗内心处。可辨文字有“�”“三九”2种。

窑址年代

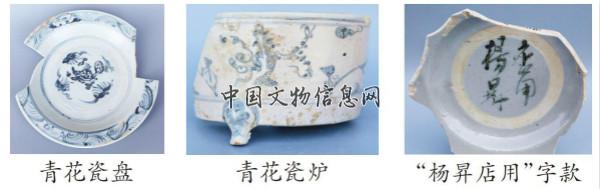

从考古发掘及出土遗物整理来看,该窑址产品面貌及年代特征相对集中,可归为一期,时代为明代中期。地层中出土一件白瓷花盆,内腹有“正德庚午年造”字款,正德庚午即正德五年(1510年)。

学术意义

该窑址为浙江地区目前发现的烧造青花瓷年代最早的窑址。据调查资料显示,浙江地区共有青花窑址点31处,从分布情况来看,主要分布于江西、福建交界地区。龙坦窑址为目前已探明的年代最早的青花瓷窑址,时代可达明代正德年间。

从全国来看,目前已发掘出来的年代最早的民窑青花窑炉为景德镇丽阳瓷器山窑址,时代也为明代中期。但前者窑炉形制为葫芦形,龙坦窑址揭示出来的龙窑遗存,突破了以往的认识,也为不同地区的窑业技术对比提供了丰富资料。

龙坦龙窑遗迹,形制特殊,两侧开窑门、火膛与窑床之间无明显分界、窑炉前段坡度达21°等,其中前两者均不见于以往已发掘的龙窑遗迹,一定程度上丰富了浙江地区的龙窑遗存类型。

相较于御窑青花瓷,包括景德镇在内的民窑瓷器断代还存在大量盲区,龙坦窑址地层堆积中与“正德庚午年造”纪年器伴出的一大批青花瓷器,为民窑青花瓷器断代提供了明确的标尺。

窑址出土的多达九十余种的字款,为探讨民窑窑业生产组织形态、供求关系诸问题提供了难得的实物资料。

该窑址的发掘为探究“青花浙料”这一学术问题提供了大量的一手资料。

目前所见文献中最早提及“青花浙料”始见于《明神宗实录》卷四一九:“(三十四年三月)乙亥,江西矿税太监潘相,以矿撤觖望移住景德镇,上疏请专理窑务。又言,描画瓷器须用土青,惟浙青为上,其余庐陵、永丰、玉山县所处土青颜色浅淡,请变价以进,从之。”此文献记载的为御窑青花采用青花浙料,万历三十四年为公元1606年。目前正在联合科研机构对龙坦窑址“正德庚午年(1510年)造”地层出土的一大批青花瓷进行成分检测,龙坦窑址青花瓷有望成为民窑青花最早使用“浙料”的实证。

明代文献中对“浙料”的来源地有相关记载。《明神宗实录》卷四三四:“工部右侍郎刘元震请罢新昌等县土青,不报。言浙江土青随矿暂�,无补于实用。在新昌解,本色则青竭而粗恶不堪,在东阳、永康、江山解,折色又力疲而输将难继。”成书于崇祯十年(1637年)的《天工开物》,在《陶埏-白瓷附青瓷》中对浙青也有详细描述:“凡饶镇所用,以衢、信两郡山中者为上料,名曰浙料。上高诸邑者为中,丰城诸处者为下也。”

基于此,有计划以龙坦窑址的发掘为契机,对浙江地区的31处青花窑址点及文献中提及的“青花浙料”存在地域进行系统的考古调查及研究,以期建立浙江青花的系统编年和弄清“青花浙料”这一学术问题。(作者:谢西营 沈岳明 陆苏军,浙江省文物考古研究所 开化县文物管理所 )

(图文转自:中国文物信息网)

发掘现场航拍

工作概况

本次考古工作大致可以分为两个部分。第一部分,区域系统调查。为了探明该区域内的窑址及窑业资源分布情况,对窑址周边地区进行了详细调查。调查结果显示,该区域内存在5处窑址点,分别为龙坦、太官岭、韩家坊、窑墩和碗垃山窑址。从窑业资源分布来看,窑址所在地区为丘陵地带,植被茂密,可为窑业生产提供丰富的燃料;瓷土矿资源丰富,在窑址对面的冬瓜岭和缸�两处地点有高岭土矿分布;窑址群南部紧邻苏庄溪,可为窑业生产提供丰富的水源和便利的运输条件。第二部分,窑址考古发掘。本次考古发掘共布设探方7个,发掘面积为350平方米。

遗迹

龙窑窑炉 位于发掘区中部,编号为Y1,头南尾北,方向为353°。窑炉(残)斜长15.86米,水平长约15.32米,前后段坡度大小不等,前中段约13~21°,残存后段稍缓约10~12°。窑炉前端近窑头处宽1.08米,往后逐渐加宽,中段宽约1.96米,往后有收窄的趋势,后段仅存窑炉西壁,东壁不存,具体宽度不详。窑顶坍塌,无法复原窑顶及投柴孔的分布情况。窑壁由砖块及筒形匣钵错缝平砌,残存0~3层不等,高度0~0.76米,窑壁内侧有坚硬的烧结面。该窑炉保存情况相对较好,现存火膛、窑床、窑门、柱础石等结构,窑尾段不存。窑顶坍塌,无法复原顶部及投柴孔分布情况。火膛位于窑炉前端,平面形状呈半圆形。形制特殊,与窑床没有明显分界。窑床中部最宽,约1.96米,两端稍窄,前端1.08米,后端1.7米。窑床底部铺沙,烧结面较明显,近窑壁处略厚。窑床上残存有少量匣钵,其中前段较少,中部较多但较杂乱,后段不存。窑尾不存,无法复原排烟室等情况。窑门残存2处,分处窑炉东、西两壁。其中东壁窑门保存情况较好,平面呈外八字形,宽0.46~0.85米,门道墙由砖块、石块及匣钵砌成,门道底部有较为坚硬的烧结面。柱础石位于窑炉西部,距窑炉西壁约0.6米,应为护窑棚所遗留。柱础石分两阶,南(下)、北(上)各一块,且南部平铺,北部侧立。南部柱础石长0.31、宽0.26、厚0.17米,北部柱础石长0.3、宽0.14、厚0.25米。

龙窑遗迹

储泥坑 位于发掘区西部,编号为K1。平面呈不规则半圆形。坑口东西长1.48~1.83米,南北长1.08~1.46米,深度为0.24~0.36米。坑壁竖直,残见加工痕迹。坑内储存有大量瓷土原料。

储泥坑

淘洗池 位于发掘区东部,西部临近窑炉,编号为CH1。平面呈不规则长方形,长1.92~3.06米,宽2.24~3.04米,最大深度为0.55米。坑壁竖直,平底。北壁以匣钵及石块砌筑,底部残存细瓷土颗粒薄层。

淘洗池

匣钵挡墙 分处发掘区东部和西部,分别编号为DQ1和DQ2。DQ1平面呈不规则直线形,长3.2米。墙壁分为南北两排,由筒形匣钵和石块砌成,并以泥土填充。DQ2平面呈不规则直线形,长2.12米。墙体由筒形匣钵砌成,间以碎匣钵及瓷片填充。两道挡墙均应起分割窑业生产作坊和废品堆积的作用。

匣钵挡墙

遗物

瓷器产品类型丰富,以釉色来区分,可分为青花瓷、白釉瓷、青釉瓷、紫金釉瓷等4类,此外在地面还采集到蓝釉器物3件,从造型等方面综合来看也应为此窑产品。在考古发掘的过程中曾对各地层中出土的遗物进行了多维度统计,统计结果显示:青花瓷占51.2%、白釉瓷占38.7%、青釉瓷占7.4%、紫金釉瓷占3.7%,以青花瓷占绝大比例。从器类统计来看,青花瓷产品有碗、盘、盏、器盖、高足杯、执壶、砚、炉、瓶、笔架、罐、钵等12种,白釉瓷产品有碗、盘、擂钵、研磨棒、高足杯、盒、瓶、砚、炉、钵、器盖等12种,青釉瓷产品有碗、盘、钵、擂钵、炉等5种,紫金釉瓷有碗、盘、盏、器盖等4种。其中尤以青花瓷质量最高,装饰纹样丰富,纹样类型有蝴蝶纹、折枝花卉纹、缠枝莲花纹、鱼藻纹、牡丹纹、蕉叶纹、狮子纹、西番莲纹等。窑具有匣钵、垫饼、轴顶碗、火照、荡箍等。从装烧工艺来看,该窑场产品为了提高产量,所有产品均采用涩圈叠烧、匣钵装烧的工艺。

“正德庚午年造”

尤其值得注意的是,该窑场产品字款丰富,据不完全统计有90余类。以书写方式和位置为标准,可分为四类。

第一类,青花料,分布碗、盘、盏内心处。可辨文字有“福”“俞”“锪”“三”“旭”“�”“姜”“松”“好”“方”等近80种。

第二类,青花料,分布盏、砚外底心处。可辨文字有“五”“卿”“王”“十九”4种。

第三类,青花料,分布碗外腹部。可辨文字有“寿”“福”2种,其中尤以前者为多。

第四类:刻款,分布碗内心处。可辨文字有“�”“三九”2种。

窑址年代

从考古发掘及出土遗物整理来看,该窑址产品面貌及年代特征相对集中,可归为一期,时代为明代中期。地层中出土一件白瓷花盆,内腹有“正德庚午年造”字款,正德庚午即正德五年(1510年)。

学术意义

该窑址为浙江地区目前发现的烧造青花瓷年代最早的窑址。据调查资料显示,浙江地区共有青花窑址点31处,从分布情况来看,主要分布于江西、福建交界地区。龙坦窑址为目前已探明的年代最早的青花瓷窑址,时代可达明代正德年间。

从全国来看,目前已发掘出来的年代最早的民窑青花窑炉为景德镇丽阳瓷器山窑址,时代也为明代中期。但前者窑炉形制为葫芦形,龙坦窑址揭示出来的龙窑遗存,突破了以往的认识,也为不同地区的窑业技术对比提供了丰富资料。

龙坦龙窑遗迹,形制特殊,两侧开窑门、火膛与窑床之间无明显分界、窑炉前段坡度达21°等,其中前两者均不见于以往已发掘的龙窑遗迹,一定程度上丰富了浙江地区的龙窑遗存类型。

相较于御窑青花瓷,包括景德镇在内的民窑瓷器断代还存在大量盲区,龙坦窑址地层堆积中与“正德庚午年造”纪年器伴出的一大批青花瓷器,为民窑青花瓷器断代提供了明确的标尺。

窑址出土的多达九十余种的字款,为探讨民窑窑业生产组织形态、供求关系诸问题提供了难得的实物资料。

该窑址的发掘为探究“青花浙料”这一学术问题提供了大量的一手资料。

目前所见文献中最早提及“青花浙料”始见于《明神宗实录》卷四一九:“(三十四年三月)乙亥,江西矿税太监潘相,以矿撤觖望移住景德镇,上疏请专理窑务。又言,描画瓷器须用土青,惟浙青为上,其余庐陵、永丰、玉山县所处土青颜色浅淡,请变价以进,从之。”此文献记载的为御窑青花采用青花浙料,万历三十四年为公元1606年。目前正在联合科研机构对龙坦窑址“正德庚午年(1510年)造”地层出土的一大批青花瓷进行成分检测,龙坦窑址青花瓷有望成为民窑青花最早使用“浙料”的实证。

明代文献中对“浙料”的来源地有相关记载。《明神宗实录》卷四三四:“工部右侍郎刘元震请罢新昌等县土青,不报。言浙江土青随矿暂�,无补于实用。在新昌解,本色则青竭而粗恶不堪,在东阳、永康、江山解,折色又力疲而输将难继。”成书于崇祯十年(1637年)的《天工开物》,在《陶埏-白瓷附青瓷》中对浙青也有详细描述:“凡饶镇所用,以衢、信两郡山中者为上料,名曰浙料。上高诸邑者为中,丰城诸处者为下也。”

基于此,有计划以龙坦窑址的发掘为契机,对浙江地区的31处青花窑址点及文献中提及的“青花浙料”存在地域进行系统的考古调查及研究,以期建立浙江青花的系统编年和弄清“青花浙料”这一学术问题。(作者:谢西营 沈岳明 陆苏军,浙江省文物考古研究所 开化县文物管理所 )

(图文转自:中国文物信息网)

责编:荼荼