通神礼玉 问祖寻根--郭大顺先生专访

分享

121272

问:郭先生您好!感谢您接受中国考古网的采访。咱们先从您的大学时代谈起吧,在北大的四年您觉得收获最大的是什么呢?

答:我在北大学习的时间可不止四年,算起来有十一年吧。1957年入学,到1962年本科毕业,然后读研究生。研究生应该是三年,到1965年毕业前,先后到通县、顺义参加“四清”, 接着是写毕业论文,然后就赶上“文化大革命”,拖到1968年八月才离开学校分配到辽宁省博物馆。

说到在北大学习时的收获,2012年北大考古系成立六十年前夕,杭侃副院长安排我去系里就苏秉琦先生的学术思想,给他们研究生做一次讲座,讲座结束之后,有个关于六十年系庆的采访,采访者问了一个大致同样的问题,说你在北大,印象最深的是什么?当时觉得一两句话说不清楚。回沈阳以后想到,应该是大师的薰陶吧。我们在校的50年代末到60年代初,学校各系的老先生们都健在,在学校随时可以接触到受大家仰慕的各位先生,有本系的,也有外系的,有的听过课,有的听过讲座,有的做过采访或一起开过讨论会。北大有名教授为低年级讲课的传统,我们刚入学就有幸听到张政�、胡仲达先生讲中国上古史和世界上古史,业余时间还听过哲学系冯友兰、中文系吴组缃等先生们的周末讲座,更多是在校园里远远看到老师们在燕南园、未名湖畔散步的身影,或在宿舍里相互评说先生们做人做学问的传奇故事,那种感受对学生们来说更多是无形的,却影响一生,是最珍贵的记忆。

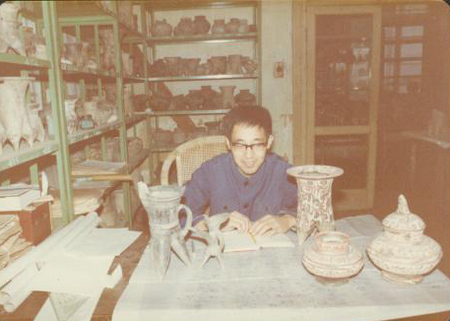

另一个印象深的收获就是考古实习。我们那个年级,按苏秉琦先生的设计,是三次实习,两次论文。三次实习,一次叫参观实习,一次叫生产实习,一次叫专题实习。两次论文就是学年论文和毕业论文。这样完整的教学计划就是从我们五七级开始的。我们班参观实习的地点是1958年在周口店和1960年在中国历史博物馆(编者注:即现在的中国国家博物馆,下同),生产实习是1960年在洛阳王湾,参加发掘和整理;1961年我的专题实习也是整理洛阳王湾遗址的新石器时代部分,所以对这部分资料记忆比较深。读研究生的时候,按苏先生设计的教学方向,实习地点安排到东南地区。先到山东,接着到江浙,大部分时间是在山东济南整理大汶口墓地1959年发掘的133座墓葬资料,主要是陶器。这批资料归济南市博物馆管,但有上千件陶器存放在山东省博物馆一间大屋子里,就我一个人,整天和那上千件陶器打交道,画图、排队。王湾遗址的新石器时代遗存从仰韶时期一直延续到龙山时期,延续时间较长且较为连续,分的时段也比较清晰,在豫西地区具典型性。最下层属于仰韶文化较早期,晚的龙山文化也可分两段,而以仰韶文化与龙山文化之间的部分最为丰富,当时称为“过渡期”,即从仰韶文化向龙山文化的过渡,过渡期的典型单位(从早到晚如H215、H165、H149、H194等灰坑)、典型器物、典型组合(灰黑陶的鼎、豆、小口罐和图案逐步简化的彩陶钵、罐共出)及其阶段性变化都较为显著、完整,可明确分作四期。大汶口那133座墓的随葬陶器属于大汶口文化中晚期,也是差不多每座墓葬都有以“鼎豆壶”为主的基本陶器组合,每种器物甚至每类器物细部的时代对应变化都非常敏感,排队分期可以做得很细。这两处遗址的材料系统典型,给学生实习提供了十分有利的条件。后来认识到,王湾和大汶口还有文化上的联系,而且更多的是东方大汶口文化对中原仰韶文化的影响。想到从上个世纪五、六十年代到现在,全国的新石器时代遗址发掘了那么多,但这两个遗址到现在仍然具有代表性,我赶上了以这两处遗址做实习对象,是非常幸运的,不仅得到了考古学方法论的正规训练,而且对到辽宁工作后逐步自觉地依考古学文化区系类型理论为指导进行实践和研究,都受用无穷。

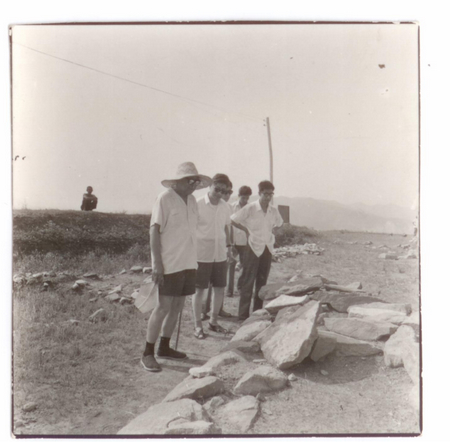

开展览会去——王湾村头(1960年)

问:现在的年轻人,刚走上工作岗位的时候,常会比较迷茫,不知道如何尽快展开自己的研究,您刚参加工作时,是否有同样的困惑呢?

答:这个情况不一样。现在年轻人的迷茫,我没有切身体会,我们那个时代情况不一样。我在学校呆了十一年,最后赶上“文化大革命”,就没有专业学习的机会了,当时就觉得老在学校呆着干什么?想快点到工作岗位去,到哪去都行。我是张家口人,怕热,在济南实习的时候,住在现在山东省考古所所在的叫广智院的万字会旧址大院里,亲身体验过夏天那个热,晚上在屋里呆不住,当时没有空调,深夜里就抱个被子在院里走廊转来转去找个风凉地方。当时研究生分配是一个萝卜一个坑,有个岗位是东北辽宁,我就主动提出去辽宁,因为那儿的气候同我们家乡差不多。至于到辽宁干什么没有想法。因为在学校听课所知辽宁的考古材料很少,对辽宁的印象好象是“无古可考”,但那时候也管不了那么多,去了再说吧。我就希望到了工作岗位赶紧开始工作。到辽宁之后,先到黑山县抗旱,接着下盘锦五七干校,那时脑子里一片空白,什么也不想,就是劳动干活。半年多后的一九六九年初从干校调回沈阳让搞业务,觉得能工作就非常满意了,当时就这么个心情。好在一开始接触业务就发现,辽宁对做考古工作,还是一个大有可为的地方。

我最先接触到的是青铜器。当时在铁岭有个炼铜厂,有从全国各地“破四旧”送来的废旧铜制品,其中有不少是文物,于是特地派业务人员进行拣选。拣选出来不少是出土的青铜器,有的是辽宁本地青铜时代风格的,有的是其他地区如西北地区风格的。大家都知道,辽宁喀左县四、五十年代就出过商周青铜器,七十年代以来又不断有商周青铜器出土,其中的燕侯盂、有“亚 ”和“

”和“ 竹”铭文的方鼎和涡纹�等,对揭示辽宁西部地区商周时期的历史学术价值都很高,但都是窖藏,是否当时埋藏还有疑问,如果找到当时的墓葬问题就解决了。正好在铁岭炼铜厂拣选到一批青铜车马器等,不少都带着土锈,像是刚出土不久,而且可能就是墓葬出土品,并已有线索说是出在辽西朝阳,于是我就和同事背着这些铜器,到朝阳去找这批铜器的出土地点,结果真的就在朝阳县南部偏僻山沟里一个叫魏营子的村旁小凌河畔发现了西周木椁墓。这是在辽宁也是东北地区首次发现的西周早期墓葬,也为不断发现的窖藏商周青铜器得到合理的解释。后来是调查发掘丰下和大甸子等夏家店下层文化遗址和发掘大南沟小河沿文化墓地。大南沟墓地是1976年秋天发掘的,这处墓地在翁牛特旗解放营子乡二道杖房大山深处一座高山的南山坡,离村庄非常远,要翻几道梁,我们每天耗费在上下工路上的时间就得近四个小时,深秋季节山里亮的晚黑的早,每天呆在工地的时间不过中午那两个多小时。好在这个墓地和墓葬都规模不大,距地表也较浅,最终获得一批较为完整的小河沿文化墓地材料。夏家店下层文化遗址则是辽宁西部和内蒙古东南部最为多见的,它们的分布密度常常超过近代村落,后来以普查工作做得较细的敖汉旗为依据推算,在辽宁西部的五、六个县和内蒙古东南部的五、六个旗县,夏家店下层文化遗址的总数量在三万处左右。为了更多了解这类遗址的情况,我曾跑遍了喀左全县和其他一些旗县的山山水水,最初的直觉是采集到的绳纹灰陶片,质地、硬度、薄厚与我们在学校实习时在洛阳工作站看到的二里头、东干沟的陶器有许多相近的地方,但遗址不仅在河旁台地有,更高的山坡、山岗甚至山顶都可见到,呈一种立体式分布;而且不少遗址由于没有后期扰动,房址、寨墙至今还清楚地保存在地面上;还有1973年在北票丰下发掘时所见房址居住面连续叠罗的不间断居住、土坯砌墙、白灰面铺地等习俗以及由此形成的厚达三到六米甚至更厚的文化堆积,都有在中原地区做考古的感受。特别是从1976-1983年参加了大甸子遗址和墓地的发掘和整理,800多座墓密集分布在六万多平方米范围内,却无一打破关系;出土的彩绘陶器以兽面纹、目雷纹、�纹等为母题和三分面布局都与商代青铜器十分接近;墓葬还有明确的等级划分,深达六、七米的大型墓葬有陶�、爵、玉(石)斧、钺、漆觚、铜玉饰件等随葬品,从中体会到这是一个文化面貌与发展水平都与同时期中原地区夏商文化相近的考古学文化,虽然文献上罕有记载,但在夏商时期却曾雄踞北方,苏先生称为“与夏为伍的方国”。

竹”铭文的方鼎和涡纹�等,对揭示辽宁西部地区商周时期的历史学术价值都很高,但都是窖藏,是否当时埋藏还有疑问,如果找到当时的墓葬问题就解决了。正好在铁岭炼铜厂拣选到一批青铜车马器等,不少都带着土锈,像是刚出土不久,而且可能就是墓葬出土品,并已有线索说是出在辽西朝阳,于是我就和同事背着这些铜器,到朝阳去找这批铜器的出土地点,结果真的就在朝阳县南部偏僻山沟里一个叫魏营子的村旁小凌河畔发现了西周木椁墓。这是在辽宁也是东北地区首次发现的西周早期墓葬,也为不断发现的窖藏商周青铜器得到合理的解释。后来是调查发掘丰下和大甸子等夏家店下层文化遗址和发掘大南沟小河沿文化墓地。大南沟墓地是1976年秋天发掘的,这处墓地在翁牛特旗解放营子乡二道杖房大山深处一座高山的南山坡,离村庄非常远,要翻几道梁,我们每天耗费在上下工路上的时间就得近四个小时,深秋季节山里亮的晚黑的早,每天呆在工地的时间不过中午那两个多小时。好在这个墓地和墓葬都规模不大,距地表也较浅,最终获得一批较为完整的小河沿文化墓地材料。夏家店下层文化遗址则是辽宁西部和内蒙古东南部最为多见的,它们的分布密度常常超过近代村落,后来以普查工作做得较细的敖汉旗为依据推算,在辽宁西部的五、六个县和内蒙古东南部的五、六个旗县,夏家店下层文化遗址的总数量在三万处左右。为了更多了解这类遗址的情况,我曾跑遍了喀左全县和其他一些旗县的山山水水,最初的直觉是采集到的绳纹灰陶片,质地、硬度、薄厚与我们在学校实习时在洛阳工作站看到的二里头、东干沟的陶器有许多相近的地方,但遗址不仅在河旁台地有,更高的山坡、山岗甚至山顶都可见到,呈一种立体式分布;而且不少遗址由于没有后期扰动,房址、寨墙至今还清楚地保存在地面上;还有1973年在北票丰下发掘时所见房址居住面连续叠罗的不间断居住、土坯砌墙、白灰面铺地等习俗以及由此形成的厚达三到六米甚至更厚的文化堆积,都有在中原地区做考古的感受。特别是从1976-1983年参加了大甸子遗址和墓地的发掘和整理,800多座墓密集分布在六万多平方米范围内,却无一打破关系;出土的彩绘陶器以兽面纹、目雷纹、�纹等为母题和三分面布局都与商代青铜器十分接近;墓葬还有明确的等级划分,深达六、七米的大型墓葬有陶�、爵、玉(石)斧、钺、漆觚、铜玉饰件等随葬品,从中体会到这是一个文化面貌与发展水平都与同时期中原地区夏商文化相近的考古学文化,虽然文献上罕有记载,但在夏商时期却曾雄踞北方,苏先生称为“与夏为伍的方国”。

”和“

”和“ 竹”铭文的方鼎和涡纹�等,对揭示辽宁西部地区商周时期的历史学术价值都很高,但都是窖藏,是否当时埋藏还有疑问,如果找到当时的墓葬问题就解决了。正好在铁岭炼铜厂拣选到一批青铜车马器等,不少都带着土锈,像是刚出土不久,而且可能就是墓葬出土品,并已有线索说是出在辽西朝阳,于是我就和同事背着这些铜器,到朝阳去找这批铜器的出土地点,结果真的就在朝阳县南部偏僻山沟里一个叫魏营子的村旁小凌河畔发现了西周木椁墓。这是在辽宁也是东北地区首次发现的西周早期墓葬,也为不断发现的窖藏商周青铜器得到合理的解释。后来是调查发掘丰下和大甸子等夏家店下层文化遗址和发掘大南沟小河沿文化墓地。大南沟墓地是1976年秋天发掘的,这处墓地在翁牛特旗解放营子乡二道杖房大山深处一座高山的南山坡,离村庄非常远,要翻几道梁,我们每天耗费在上下工路上的时间就得近四个小时,深秋季节山里亮的晚黑的早,每天呆在工地的时间不过中午那两个多小时。好在这个墓地和墓葬都规模不大,距地表也较浅,最终获得一批较为完整的小河沿文化墓地材料。夏家店下层文化遗址则是辽宁西部和内蒙古东南部最为多见的,它们的分布密度常常超过近代村落,后来以普查工作做得较细的敖汉旗为依据推算,在辽宁西部的五、六个县和内蒙古东南部的五、六个旗县,夏家店下层文化遗址的总数量在三万处左右。为了更多了解这类遗址的情况,我曾跑遍了喀左全县和其他一些旗县的山山水水,最初的直觉是采集到的绳纹灰陶片,质地、硬度、薄厚与我们在学校实习时在洛阳工作站看到的二里头、东干沟的陶器有许多相近的地方,但遗址不仅在河旁台地有,更高的山坡、山岗甚至山顶都可见到,呈一种立体式分布;而且不少遗址由于没有后期扰动,房址、寨墙至今还清楚地保存在地面上;还有1973年在北票丰下发掘时所见房址居住面连续叠罗的不间断居住、土坯砌墙、白灰面铺地等习俗以及由此形成的厚达三到六米甚至更厚的文化堆积,都有在中原地区做考古的感受。特别是从1976-1983年参加了大甸子遗址和墓地的发掘和整理,800多座墓密集分布在六万多平方米范围内,却无一打破关系;出土的彩绘陶器以兽面纹、目雷纹、�纹等为母题和三分面布局都与商代青铜器十分接近;墓葬还有明确的等级划分,深达六、七米的大型墓葬有陶�、爵、玉(石)斧、钺、漆觚、铜玉饰件等随葬品,从中体会到这是一个文化面貌与发展水平都与同时期中原地区夏商文化相近的考古学文化,虽然文献上罕有记载,但在夏商时期却曾雄踞北方,苏先生称为“与夏为伍的方国”。

竹”铭文的方鼎和涡纹�等,对揭示辽宁西部地区商周时期的历史学术价值都很高,但都是窖藏,是否当时埋藏还有疑问,如果找到当时的墓葬问题就解决了。正好在铁岭炼铜厂拣选到一批青铜车马器等,不少都带着土锈,像是刚出土不久,而且可能就是墓葬出土品,并已有线索说是出在辽西朝阳,于是我就和同事背着这些铜器,到朝阳去找这批铜器的出土地点,结果真的就在朝阳县南部偏僻山沟里一个叫魏营子的村旁小凌河畔发现了西周木椁墓。这是在辽宁也是东北地区首次发现的西周早期墓葬,也为不断发现的窖藏商周青铜器得到合理的解释。后来是调查发掘丰下和大甸子等夏家店下层文化遗址和发掘大南沟小河沿文化墓地。大南沟墓地是1976年秋天发掘的,这处墓地在翁牛特旗解放营子乡二道杖房大山深处一座高山的南山坡,离村庄非常远,要翻几道梁,我们每天耗费在上下工路上的时间就得近四个小时,深秋季节山里亮的晚黑的早,每天呆在工地的时间不过中午那两个多小时。好在这个墓地和墓葬都规模不大,距地表也较浅,最终获得一批较为完整的小河沿文化墓地材料。夏家店下层文化遗址则是辽宁西部和内蒙古东南部最为多见的,它们的分布密度常常超过近代村落,后来以普查工作做得较细的敖汉旗为依据推算,在辽宁西部的五、六个县和内蒙古东南部的五、六个旗县,夏家店下层文化遗址的总数量在三万处左右。为了更多了解这类遗址的情况,我曾跑遍了喀左全县和其他一些旗县的山山水水,最初的直觉是采集到的绳纹灰陶片,质地、硬度、薄厚与我们在学校实习时在洛阳工作站看到的二里头、东干沟的陶器有许多相近的地方,但遗址不仅在河旁台地有,更高的山坡、山岗甚至山顶都可见到,呈一种立体式分布;而且不少遗址由于没有后期扰动,房址、寨墙至今还清楚地保存在地面上;还有1973年在北票丰下发掘时所见房址居住面连续叠罗的不间断居住、土坯砌墙、白灰面铺地等习俗以及由此形成的厚达三到六米甚至更厚的文化堆积,都有在中原地区做考古的感受。特别是从1976-1983年参加了大甸子遗址和墓地的发掘和整理,800多座墓密集分布在六万多平方米范围内,却无一打破关系;出土的彩绘陶器以兽面纹、目雷纹、�纹等为母题和三分面布局都与商代青铜器十分接近;墓葬还有明确的等级划分,深达六、七米的大型墓葬有陶�、爵、玉(石)斧、钺、漆觚、铜玉饰件等随葬品,从中体会到这是一个文化面貌与发展水平都与同时期中原地区夏商文化相近的考古学文化,虽然文献上罕有记载,但在夏商时期却曾雄踞北方,苏先生称为“与夏为伍的方国”。

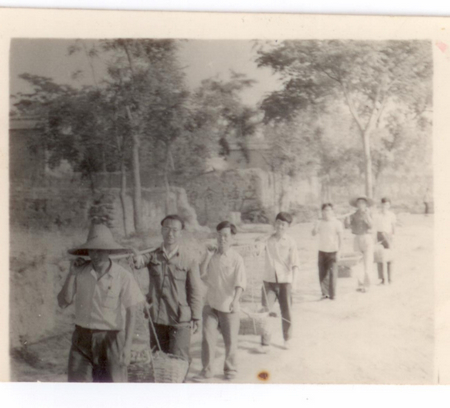

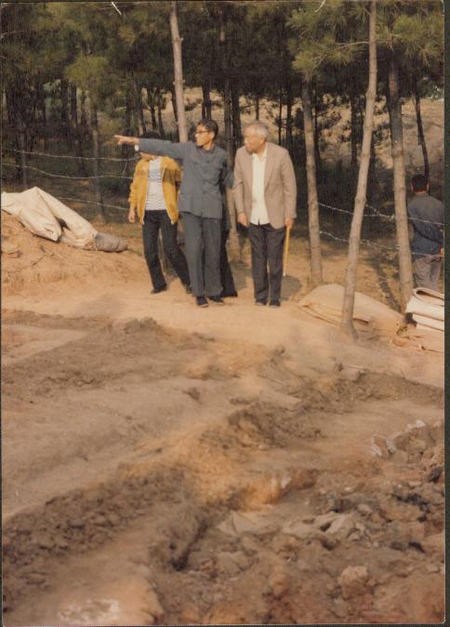

1973年喀左县北洞商周青铜器窖藏坑发掘现场

七十年代参加工作不久的这段经历令人难忘,现在还经常与同行朋友们回忆起在敖汉旗文化馆邵国田同志引领下攀登大甸子遗址附近海拔近千米的岱王山顶发现夏家店下层文化石砌建筑址后的意外和沉思;在发掘大甸子726号大墓时吊在滑轮上下到8米深墓底清理的冒险场面;在老乡家土坑上剔除一件彩绘陶器上的土锈找到兽面纹眼睛的激动心情;回忆起在承德避暑山庄工作站与刘观民先生、徐光冀先生及我的同窗刘晋祥、杨虎一起,一边将大甸子陶器从楼上楼下搬来搬去一边谈论分期排队、解析彩绘图案新收获的热烈情景。我也在这段难忘的工作实践经历中越来越强烈地感受到,辽宁不仅有古可考,而且在中国历史上还占有很重要的地位。所以当年刚参加工作时,虽然政治环境、生活待遇等各方面条件远没有现在优越,但年年有新的收获体会,好象没有什么困惑的感觉。

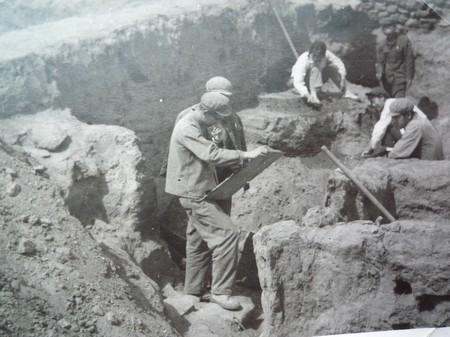

1973年发掘北票丰下遗址

1983年发掘大甸子墓葬

问:那您什么时候开始转向对红山文化的研究,发现牛河梁遗址群的呢?

答:先从红山文化玉器说起吧。七十年代初,在辽宁省文物店见到从辽西一带收购的一些形制特别的玉器,随后辽宁省在赤峰、朝阳、阜新各旗县设立专职文物干部,这类玉器又不断在这些市县旗收集到,接着出土地点也有了线索。先是1973年听说内蒙古昭乌达盟(现赤峰市)翁牛特旗出了一件大玉龙,隔年又在乌丹旗文化馆见到那件大玉龙,当文化馆的同志刚把它从柜子里拿出来时,不禁心头一震,墨绿色玉,龙首长吻,卷体有力,长鬃飘扬,个体特大,拿在手上沉甸甸的,这样的玉器出在中原地区也是重器,怎么会出在西辽河地区?当时觉得把它放在辽西地区历史发展的哪个阶段都不合适,就暂时定在战国以前。看了东西后又去乌丹镇以北的赛沁塔拉村看当地村民回忆的出土地点,发现那附近就有红山文化遗址,当时还没有将遗址与大玉龙联系起来考虑。期间阜新胡头沟也收集到这类玉器,有龟有鸟,是老乡从河边断崖冲刷出的一座石棺墓中取出来的。胡头沟遗址地表就有红山文化遗迹,但因为不知道与这些玉器在墓里共存的陶器是什么样,难以通过陶器断代。当时辽宁省博物馆的孙守道先生比别人考虑的要深一些,觉得这些玉器可能与红山文化有关,但大家都接受不了,它怎么能有红山文化那么早呢?因为当时普遍认为红山文化就是受中原仰韶文化影响的一个地方文化,怎么能出这样造型、工艺都十分进步的玉器呢?以后得知,这类玉器早在上个世纪初就在海内外博物馆和收藏家处有零散收藏,但年代也都定得较晚,剑桥大学菲兹威廉博物馆(Fitzwilliam Museum)收藏的一件人熊结合的红山文化玉器甚至被内定为中南美洲的玛雅文化。看来要确定这些玉器的年代和文化所属,需要更确切的证据。于是就开始了以寻找玉器出土确切地点和出土关系为目标的调查工作。

正好从七九年开始,辽宁省开展第二次文物普查,以朝阳市喀左、朝阳、凌源三县为试点。我负责喀左县,与省内各市调来的队员们一见面就提出把寻找红山文化遗址作为普查重点,东山嘴遗址就是在那次普查时发现并做了试掘。当时在东山嘴和凌源三官甸子已有玉器发现,但地层关系仍不够确切。1981年普查到了建平县,我们办了培训班,这个县一共三十二个公社,一个公社来一个文化站长,我在讲课时,特地提到正在寻找玉器出土地点的事。当时富山公社的文化站长说他们公社的马家沟村老乡家有个“玉笔筒”。培训班一结束,我们就借了几辆自行车,骑车十五公里赶到马家沟。在马家沟生产队长家里还真见到一件玉笔筒,放在他家的地柜上,里面插着几支笔。我一看,这哪是什么笔筒,这不就是我们要找的斜口筒形玉器吗,于是急切地向主人寻问出土地点,主人领我们到了村西部国道101南侧一个山梁上,这里正是建平与凌源两个县交界处梁顶的一块耕地,地表采集到红山文化陶片和石器,是一处单纯的红山文化遗址。正好在地头有村民起石头时露出一块人骨,我们就做了简单的清理,发现是个石棺墓,墓主人头部有个玉环。仔细分析地层,发现石棺上头就是一层黑土,黑土里有白色石片夹着红山文化的红陶片、彩陶片,遗址单纯和清晰的地层,使我的心里终于有了底,可以肯定墓葬的时代就是红山文化的。这是个很重要的发现,也是红山文化玉器第一次正式出土。这个资料,加上赛沁塔拉大玉龙和阜新胡头沟石棺墓玉器的材料,以及赤峰和朝阳、阜新各地收集的一些玉器,我和孙守道先生就合写了一篇文章,讨论赛沁塔拉玉龙的年代和龙的起源问题,文章提交给1981年底在杭州召开的第三届中国考古学年会。我们在文章里提出龙的起源可以追溯到五千年前,以龙的出现为象征的中华文明起源也可追溯到五千年前。龙的起源,文明起源,这两个问题在当时属于“禁区”,仅根据一些调查和采集的材料就谈这么大的课题,而且是在被普遍认为属于受中原影响的山海关以北的辽西地区,不会马上被接受是可以理解的。所以我们那篇文章也未能收入到年会论文集。

1979年发掘喀左南沟门青铜短剑墓

不管怎样,1981年我们在牛河梁的发现是十分重要的线索,本来应该马上继续追下去,但因为当时有个规定,普查期间不准发掘,所以对我们的做法还有所批评。隔年的1983年秋我被调到省文化厅,于是赶紧请孙守道先生带人到马家沟一带继续调查。当时就在1981年发现出玉环的那座墓葬的耕地里揭露出积石冢,附近山头上也调查出几座积石冢。有墓就应该有相应的居住地,新石器时代房址的主要特征就是有红烧土,果然在山梁顶部一条冲沟里发现了红烧土,不过这些红烧土块不是居住面,而是人的塑像残块,这些人像残块个体甚大,大概相当于真人的二倍。接着在冲沟东部进行试掘,结果是将一座堆满红烧土块的庙宇遗址揭露出来了,还获得了一尊基本完整的女神塑像头。因为此前东山嘴已有红山文化人体塑像出土,对于女神庙和人体塑像的发现,我们并不感到特别意外。到第二年八月份,正式发掘积石冢,就出了那个四号墓,墓里面随葬有红山文化代表性的玉龙和斜口筒形玉器,这批玉器的年代和文化所属终于有了确切的考古证据,我们称为“一锤定音”。庙宇遗址、女神头像加上积石冢和龙形玉雕,在中国五千年前的新石器时代晚期还从来没有见过,甚至也没有想过。我们意识到这不是一般的发现,可能要引起考古界很大的反响。我们不仅要把地层、年代等工作做扎实,还要考虑遗迹保护。特别是女神庙,虽然地层关系明确,遗迹轮廓清楚,按考古常规,完全可以继续发掘,但考虑到这种庙宇遗址,在中国不仅在史前时期是唯一的,就是夏商周三代甚至更晚,也缺少类似发现,苏先生称为“海内孤本”,所以我们决定工作暂缓,待条件具备后再考虑正式发掘。其他积石冢的发掘也是以揭开表土为主,尽量少做解剖,为以后建“遗址博物院”保留原迹,当时我们称为“保护性发掘”。不过为此有时做得过于谨慎,不仅发掘速度太慢,而且因为有的陶器和人骨未及时提取,造成浸蚀残碎,无法复原,所以是有经验也有教训。

东山嘴、牛河梁遗址发现消息的报导也很有意思。因为考古消息的新闻报导,往往有些夸大的语句,所以当时考古界一般都对记者有所提防。东山嘴、牛河梁遗址发现的消息,最初也只在《沈阳日报》发了一个短消息,说辽西发现了原始神殿。但消息已不胫而走。到了1986年,新华社辽宁分社有位叫卜昭文的老记者,她意识到这个发现的特殊价值,多次找我,后商定先发内参,稿子写好后我让她到北京先找国家文物局和苏先生把把关,没想到正在思考这个发现重大学术价值的苏先生一见到她就说,东山嘴、牛河梁发现的祭坛、女神庙和积石冢,相当于明清时期北京的天坛、太庙与明十三陵。她凭着一个资深记者的敏感觉得只发内参不够了,就与《光明日报》总编辑商妥,马上公开报导,于是在1986年7月24日的当天夜里,新华社发了通稿,第二天上午包括中央广播电台新闻联播和中央、地方报纸、港台报纸都在显著位置刊登出来,《光明日报》头版占了通版,下午日本等域外各大报纸都加以转载并配有专家采访。都说牛河梁的发现将中国文明史提前了一千多年,三皇五帝找到了实物证据。中国文明史有没有五千年?中国作为世界四大文明古国的证据是什么?这些对当时正在向世界开放、思想比较活跃的中国,是亿万中华儿女都热切关心并希望得到确切答案的热点问题。于是在社会舆论的关切和推动下,在学术界掀起了一场中国文明起源的大讨论。考古界与新闻媒体的关系也密切起来。

红山文化发现的这段经历给我们的体会是,考古发现有很多偶然性,但是,偶然性中总蕴寓着必然性,这是科学发现的规律,考古学也不例外,红山文化玉器和牛河梁遗址的发现就很说明这一点。

问:您和苏秉琦先生情谊深厚,能否谈一下苏先生对您的影响。

答:我在学校读本科的时候,与苏先生接触很少。我也不像有的同学,在中学的时候就对文史很感兴趣,有较好的基础。我在张家口一中读中学的时候,本来想考的是理工,检查身体时发现我的左眼弱视,《考生手册》说眼睛弱视没有立体感,报理工要吃亏,所以临时就改报文科,后来就考了北大历史系。入学第一年不分专业,第二年按专业分班,考古一个班,历史两个班。考古班三年级的崔�(后到内蒙古社会科学院工作)是我张家口一中的学长,他建议我报考古班,于是就学了考古。1962年本科毕业分配的时候,正赶上困难时期,大多数省都不要人,我们班考研究生的多,苏先生最初招的是秦汉方向,后改招新石器方向,这样我就跟苏先生读了研究生。那时苏先生主要在社科院考古所上班,正常情况下每周四来北大,学校给苏先生安排了一个房间,健斋203,我每周四下午去和苏先生见面。苏先生带研究生好象不大布置学习任务,多是谈些学习体会。

当时正是苏先生考古学文化区系类型理论的酝酿时期,他在带研究生时,也在试图贯穿这个思想。我们在洛阳专题实习期间,常有学者到工作站后院王湾材料整理室来。生产实习的时候就听说,因为王湾遗址的材料比较丰富,也有一定复杂性,比如红陶、彩陶与黑陶共存。这个遗址是北大单独做的,由于是学生实习,大家都关心发掘质量。经常有学者前来观摩,可能有的是从检查发掘质量角度来的。1961年秋,夏鼐先生与苏先生也一起来到洛阳工作站,在我们的整理室,苏先生给我的印象就是反复摸陶器。地上摆的那件龙山文化大瓮,他在地上蹲了很长时间,摸来摸去,摸得满手都是灰。我印象比较深的是他说的一句话:“四面八方”。后来理解了,那时候都说在王湾遗址发现了比较完整的仰韶文化向龙山文化的过渡期,但苏先生当时不完全那么看。他注意到遗址里有些因素来自东方大汶口文化,有的来自南方江汉地区的屈家岭文化,他已经从区系类型观点考虑王湾这批材料了。

接着就是1962年考研究生,考场在北大文史楼。考题我还记得--用考古材料说明:一、夏商周各自的主要活动地区;二、夏商之际、商周之际他们的接触地带。我当时怎么答的记不起来了,只记得平时准备的都没用上,课间操广播一响就交卷了。后来知道,苏先生当时就在考虑,先周活动在西边,先商在东或者东北,夏在东南,中原是他们的主要交汇地带,可以看出来,考试题也已贯穿着区系类型观点。后来念研究生期间,他安排我到东南地区实习也是这个指导思想。虽然当时新石器考古以中原为中心占优势,但是大汶口墓地和苏北刘林、大墩子一些遗址的发掘材料报道以后,苏先生已感觉到东南地区对中原的影响应该给予特别关注。后来他在1965年发表《关于仰韶文化的若干问题》这篇文章,提出仰韶文化前期以中原对周围的影响为主,但到了仰韶文化后期,文化交流的导向有所变化,仰韶文化本身东部和西部发展不平衡,它的东部,就是洛阳到郑州这一带,发生突变,出现了鼎、豆、壶。这个鼎、豆、壶系列,虽然后来长期成为中国礼器的基本组合,但它不是中原地区本身的,它应该是从东南方向过来的,他安排我去大汶口实习,就是希望把这个课题深入研究下去。可见,在五、六十年代虽然是考古学文化区系类型理论的酝酿阶段,但在教学中已有所体现,我有幸成为受益者。

分配到辽宁工作以后,与苏先生经常有通信联系,每到京必去他办公室或家里。苏先生对每一项考古发现都感兴趣,并提出有启发性的意见。那时,我们在学校学的还是以中原材料为主的,所以参加工作之初苏先生总是不断强调,要在建立当地文化序列上下功夫。把搞清当地的文化序列以及它的特征等放在第一位,与其他地区的比较是第二位的。上面提到的喀左一带窖藏青铜器发现之后,我到北京去请教各位先生,苏先生就说既要征求各家意见,更要有你们自己的观点。后来我参加翁牛特旗大南沟小河沿文化墓地和大甸子墓地整理时,正好社科院考古所在承德避暑山庄西北沟设了工作站,大南沟、大甸子发掘材料都曾集中暂存在那里。因为那里离北京比较近,也很清静,苏先生去那儿的时间比较长,我在那里同苏先生在一起的时间也比较多。对于大南沟和大甸子材料的整理,开始时大家都急于分型分式,特别是大甸子,因为陶器中同类器的组合非常多,一般都是鬲、罐、壶,但因为每种器物的连续性很强,阶段性变化不是很明显,加上都没有单位间的打破关系,所以分的结果并不理想。苏先生就从方法入手进行启发。他先从大南沟墓地入手,因为那处墓地规模小,只有七十多座墓,而且明确可以分为三个区,每个区内分行也比较清楚,按头尾顺序可以将陶器排出早晚来。大甸子墓地虽然规模要大得多,但八百多座墓,方向都一致,形成一个比较完整的墓地,只是墓葬分布甚为密集,区界、行界及行间的头尾不明显,但仍然可以以寻找墓葬的分布规律作为分析墓地的突破口。于是我们同苏先生一起,先试着分区,区里面找成行的排列,在行内找头尾排列顺序,以此为前提再去进行陶器排队,这样做了,果然有效果。这就是苏先生后来在嘉兴和福州开会时讲到的,平面的也要作为立体的来看。有时墓葬排列不够清晰,就主要找器物变化规律做依据,苏先生称为历史的与逻辑的相结合,这使我们对类型学的独立性等考古方法论深层次方面的问题也有所体会。至于大甸子与夏商文化之间的关系,如陶�、爵与二里头的关系,彩绘是不是青铜器花纹的前身等,苏先生认为大可不必着急。

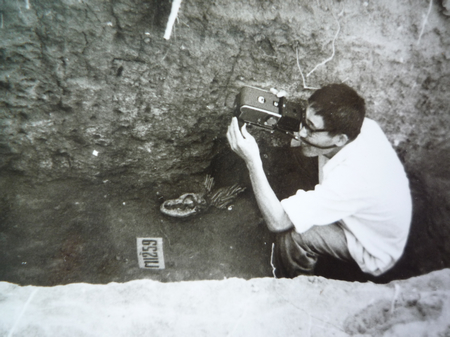

在承德避署山庄社科院考古所工作站整理大甸子墓地资料

大南沟、大甸子的工作基本告一段落以后,从八十年代初,随着东山嘴特别是牛河梁红山文化遗址的发现和发掘,苏先生将辽西地区作为他的研究重点给予了更多关注,我同先生接触就更多了,不仅发掘研究而且遗址的保护,都得到苏先生指导。八十年代前后,全国各地与辽西一样,也常有出人意料的新发现,不少是苏先生预言过或在苏先生意料之中的,先生当然十分兴奋,也会随时迸发出一些启人心扉的观点。我每次听苏先生谈话,都觉得有新意,我也意识到苏先生这些想法的价值所在,应该记录下来并尽快传播出去,于是也尽量创造条件,通过讲座、座谈或谈话的形式,让先生把他的想法系统地讲出来,记下来,先生也总是在会前临时写个提纲,更多的是在会上发挥,我们马上整理出来,就是一篇精彩的学术论文,并争取及时发表,与学界和师友们共享。到了先生晚年,他仍然不断有新的想法产生,一有人来访,他更愿意多谈一些,那时我在省文化厅已不担任实职但还没有退休,有时间也还有便利条件,就通过打电话或到苏先生家里,随时做记录。特别是1996年初,苏先生应香港商务印书馆邀请到深圳边疗养边写作,我作为陪同,与苏先生朝夕相处整四十天。所以我离开学校后,与苏先生的接触好像比在学校的时间还要多,而且每次见面谈话都同各地实际工作和学科迅速发展的形势有关,所受教益也更多。

问:苏先生是什么时候开始关注辽西地区的呢?

答:如果向前追溯,早在上个世纪四十年代他写斗鸡台报告时就引用过在热河小库伦采集的陶鬲;六十年代他在呼和浩特做关于内蒙古考古的报告时,把赤峰视为内蒙三大重点地区之一;六十年代初夏家店下层文化发现后,先生特意请刘观民先生到北大做过专题讲座。前面提到在承德整理大甸子时,先生曾三次到工作站,有七次谈话。但对辽西地区特别关注是从东山嘴遗址发现以后。按他自己的说法,说他像一只老鹰在天上盘旋,最后看准了辽西。这还要从1982年河北蔚县现场会说起。八十年代初以来,苏先生提倡召开考古工地现场会,围绕一个重要考古发现召集有共同课题的学者参加,人数不要多,大家不必写文章,也不必搞开幕式,当地官员也不必出席,大家都带着问题结合考古工地现场进行讨论。第一次现场会是1982年在河北蔚县三关遗址开的,观摩的发掘材料有三关遗址的新石器时代遗存、筛子绫罗遗址的龙山到商代遗存等。这是苏先生建议吉林大学与河北省文物研究所在蔚县境内的桑干河上游壶流河流域选点进行教学实习的几个遗址点,结果在这一地区发现了南北文化交汇的重要资料,特别是既有仰韶文化庙底沟类型彩陶盆,也发现了具有红山文化特点的彩陶罐。苏先生对这一发现格外重视,那段时间在社科院考古所七楼苏先生的办公室里,一进屋放着个纸箱,那里面就装着这两件陶器,它们一直在先生办公室放了近一年。在蔚县会上,我介绍了东山嘴的发现,提到遗址所处面对河川和大山山口的高岗以及南圆北方有中轴线布局的石头建筑址。此前李仰松先生到东山嘴考察后曾向苏先生作过汇报,苏先生觉得这个发现不寻常,而且可能可以追溯蔚县发现的来源,于是就提出下次现场会在辽宁朝阳开,看东山嘴遗址。

1983年7月27日苏秉琦先生考察东山嘴遗址

但到了第二年七月,我们辽宁有些准备不足,会开与不开也没有最后决定下来。但苏先生决心已定,并已带领北京和河北、内蒙等各地的19位学者在承德等消息。苏先生为什么如此执着地非要亲自到东山嘴这样一个小遗址来考察?当时大家可能并不完全理解苏先生的想法,但都觉得既然先生这样执意,就全力以赴。时任文物局文物处长的黄景略先生特意给辽宁省文化局打了招呼,吕遵谔先生是从营口金牛山工地赶去的,俞伟超先生当时也在外地,特意先到沈阳转车赶到喀左。从这次会上苏先生讲话和会前、会后他的一些谈话可以了解苏先生对东山嘴遗址特殊关注的原因。东山嘴会前的当年五月,中国考古学会在郑州开第四次年会,会议期间到嵩山中岳庙参观,苏先生很有感触,为此给我写了封信,说中岳庙四周环山,北面嵩山高耸,中间有颍水从西向东流过,庙位置坐北向南,庙后是高高在上的一座方亭式建筑,庙前是长甬道通双阙,那个形势,与他想象的东山嘴很相像。当时他还没去过东山嘴,他就想象着东山嘴遗址应该就是这种气势。那段时间同在承德的刘观民先生夫人和徐光冀先生夫人后来也讲到,在承德等待朝阳会议消息时,苏先生同她们聊天时说过要去“寻根”。到了开会的前夕,在喀左县招待所大家一见面,苏先生就说,四、五千年有份量的材料,从全国看,能拿出来的为数不多,长城内外,喀左是一个,大汶口是否有文字还有争议,这比大汶口文化的文字符号重要;还说司马迁写的五帝传说是人不是神鬼。看来苏先生已在从中捕捉文明的信息。第二天冒着酷热,先生同大家一起登上东山嘴所在山岗。接着就是到朝阳开会,发表了那篇著名的《燕山南北地区考古》讲话,特别强调了以燕山南北、长城地带为重心的北方地区在我国古代文明缔造史上的特殊地位或作用,并建议我们在喀左、建平、凌源这三县交界地区多做工作,会后就有了前面所讲到的牛河梁积石冢和女神庙的发现。第二年在《文物》发表东山嘴会议发言纪要时,苏先生又特意写了《我的一点补充意见》,把这一带几百平方公里内五千年前的“坛”(东山嘴)、“庙”(牛河梁)、“冢”(积石冢)与三千多年前的商周青铜器窖藏坑联系起来,以为这四组有机联系着的建筑群体与古代帝王所举行的“郊”、“燎”、“�”等祭祀活动类似。1985年,又在兴城作了“古文化古城古国”的讲座,将牛河梁作为五千年古国的实证。可见,苏先生当时已想得很深,有些还需要我们继续理解。

一锤定音(1984年8月4日牛河梁第二地点一号冢4号墓发掘现场,王序摄)

不过牛河梁发现后,苏先生反而不着急了。1986年在沈阳召开中国考古学会第六届年会后,与会的一百多位专家到牛河梁考察,苏先生没有同大家一起去,而是到兴城边作疗养边观摩查海和辽西走廊早于红山文化的一些材料,以追寻红山文化新发现的渊源,并在兴城作了“文化与文明”的讲座。史前时期裂变、碰撞和熔合等三种文化交汇形式就是在那次讲座时提出来的。第二年秋,苏先生终于到了牛河梁,在工作站住了三天,登上女神庙和积石冢所在的山岗。临走时我们请先生题个字,他不假思索写下了:红山文化坛庙冢 中华文明一象征。

1987年秋陪苏秉琦先生考察牛河梁女神庙遗址

问:您觉得苏先生对中国考古学的主要贡献是什么?

答:苏先生离开我们快二十个年头了。我注意到,他的影响不是越来越小,而是越来越大。而且不限于考古界。去年由中央文史馆主编、每省一卷的《中国地域文化通览》和袁行霈先生撰写的“总绪论”中都提到苏先生学术思想的影响。可见,谈苏先生的贡献,可以列为一个专门课题,随着时间推移会不断有新认识。目前考古学界的主流评价认为,苏先生是中国考古类型学的主要奠基人,而他的主要贡献在学科理论方面,具体就是考古学文化区系类型理论的创建和中国文明起源的系统观点的形成。不过在这方面从各个角度理解,评价的程度也有所不同。许倬云先生认为苏先生的理论将引发如科学史家孔恩(Thoman Kuhu)所说的“学科革命”,邵望平先生也认为考古学文化区系类型理论的提出,为建立一个新的古史框架和体系奠定了理论基础,实现了史学领域的一次变革。张文彬同志有一次同我谈起他读了苏先生的《中国文明起源新探》后的感想,说一个学科的发展,有没有学科自身的理论大不一样,但并不是每一个学科都已建立了自己学科的理论。中国考古学因为有苏先生为代表的一代人为建立学科理论所做的贡献,使我们少走弯路,是幸运的。文彬同志担任过河南省委宣传部长,我想他的感受是有根据的。

就我与苏先生长期接触中对他学术思想的理解,觉得苏先生有一个坚定的信念,那就是中国考古学要走自己的路。为此,他非常赞赏时任中国社会科学院院长的胡绳同志于1975年提出的建立中国学派的想法,而苏先生自己从1981年起多次提出要建立具有自己特色的中国考古学派。苏先生从他多年治学的切身体验中认识到,要达到这一目标,要做的事情很多,但主要的,是要摆脱中华大一统观念和把马克思主义思想指导简单化的倾向,苏先生称之为“两个怪圈”。要绕出这两个怪圈,建立自己的学科理论,考古学才能突破“证经补史”的范畴,以独立学科探讨如中华文化起源、中华民族的形成、统一多民族国家的形成等重大学术课题,将中国的历史说明白。而运用马克思主义思想理论指导学科,不是作为框框,将材料往里面套,苏先生称为 “穿鞋戴帽”“对号入座”,而是要正确理解和贯彻马克思主义思想的精髓,如考古学既然是以实物为研究对象的,那就更要注重实事求是,具体问题具体分析,苏先生对研究中嫌麻烦、简单化的做法批评得很重,说那就等于取消了考古学。为此,他身体力行,从七十年代以来他走遍了大江南北、长城内外的大多数省和一些重点市地县,每到一地,他总是从这一地区考古资料归纳出当地历史文化发展的特点,并根据各地不同的工作基础,提出下一步要求。对唯物辩证法在考古学上的运用,苏先生经常例举六十年代仰韶文化的研究。那时他针对1958年学校教育改革时学生提出的考古教学中存在的“见物不见人”的偏向,在仰韶文化研究中就试图将唯物辩证法运用到考古学文化研究中来,他抓住仰韶文化诸多文化因素中三类六种主要文化因素,归纳出仰韶文化的主要文化特征、发展演变规律、分布范围、东西分支和与周边的文化关系,勾画出仰韶人共同体的社会发展及前后期社会文化面貌的变化的大致轮廓。他后来谈到那一段研究历程的体会,就是将考古学文化的本质作为一个运动的事物的发展过程,而不是静态的或一成不变的种种事物或现象。这是从唯物辩证法在考古学研究是运用中得出的新认识。苏先生并由此对马克思主义理论与学科理论之间的关系有一个深刻体会,那就是,马克思主义理论与具体学科的理论不属于一个层次,我们的任务就是要在马克思主义基本理论指导下创建学科自己的理论。

就普遍认同的考古学文化区系类型理论和文明起源研究的系统观点来看,大家现在的理解也不尽一致,也在逐步深入。就我现在的理解,苏先生是把这两个大的课题联系在一起来推进学科建设的。就他五十年代有关洛阳中州路东周墓葬的分期研究,六十年代关于仰韶文化研究和在考古学文化区系类型理论形成过程中对石峡文化、“几何印纹陶”文化以及燕山南北和环太湖地区的考古研究来看,每个时段都会触及到社会变革问题。所以八十年代初考古学文化区系类型理论提出不久,八十年代中期就开始了中国文明起源的讨论,前后的紧密衔接不是偶然的。由于考古学文化区系类型理论提倡各大区系每个地区都有自己的发展道路、特点,各地区发展水平是大致同步的,影响也不是单方面的,而是相互的,同时,各区系间又不能同等对待,它们之间又是有先有后的,影响也是有主有次的。各地区工作的考古研究者接受苏先生这一指导思想,就不再受中华大一统观的局限,而是都集中思考自己区域古文化的发展过程、特点和水平,这自然就会提出本区域由原始社会向文明社会过渡的问题。就苏先生自己对文明起源的研究来看,当时大家普遍关心的,一是文明的标准,一般以三大要素——金属、城市和文字作为衡量标准;二是文明起源的时间,到底是定在四千年还是四千五百年还是五千年。苏先生不大谈这个,而是从各地古文化的实际材料进行分析。1985年他到兴城,他刚下车就说这次谈古文化古城古国,我说那先组织一次讲座吧,于是召集省内同行到兴城,请苏先生做了“辽西地区古文化古城古国”的讲座。在这次讲座中,他没有谈文明起源的标准和时间,而是从“古城古国”讲起,说以前只讲古城古国不够全面,现在把它们与当地古文化联系起来。几个月后,他在山西就有了“华山玫瑰燕山龙”那四句话,提出红山文化坛庙冢是南北交汇的后果;几年后又在为中国历史博物馆建馆80年的题辞中,在“五千年古国”之前,增加了“超百万年的文化根系”和“上万年的文明起步”。可见,按苏先生想法,文明起源是考古学文化区系类型理论与实践发展的必然结果,而文明起源的讨论,又强化了对各区系发展特别是区系间关系的认识,所以这两者又是互为因果的。

1985年9月苏先生在兴城做“古文化古城古国”的学术报告

这是就课题本身来说的。苏先生的考古学理论还有一层意思,就是他在思考和创建学科理论时,时刻都在想同现实中国的联系。苏先生最初划分六大区系,当然是以各地考古文化特征不同为依据的,但同时也考虑到五十年代初全国所划分的六个大行政区的历史连续性。他还经常强调考古学文化区系类型的根本学术目标,是要揭示现今中国十亿人民、56个民族是如何凝聚在一起的基础结构问题。他认为这同民族团结,振兴中华的现实目标是一致的,是一个伟大的系统工程。以后随着文明起源讨论的深入,苏先生更注重从文化传统方面来谈中国文明起源。1994年初他为“海峡两岸考古学与历史学学术交流研讨会”所提交的文章提要,题目就叫《国家起源与民族文化传统》,认为这是国史的两个核心问题。2012年在江苏张家港召开的“中国文明起源与形成学术研讨会”上,我介绍了苏先生这方面的思考。苏先生在考虑,世界诸文明古国中,为什么只有中华文明能连绵不断,原因就在于从史前时期起,在中华大地上多元、多样的文化区系相互反复交汇,你中有我,我中有你,交汇产生文明火花,他称这些文明火花为在历史上长期起积极作用的因素。中国文明之所以独具特色,丰富多彩,连绵不断;中华民族之所以能够形成一个统一的多民族的国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,原因都在于此。苏先生说,我们就是要着重研究这些文明火花是如何迸发、传递,从星星之火扩为燎原之势,从涓涓细流汇成大江长河,从而解开中国文化传统的千古之谜。苏先生认为这也是文明起源要讨论的主题和根本学术目标之一。还有我记忆犹新的是苏先生1986年在兴城做“文化与文明”讲座时将文明起源讨论的现实意义与现代化建设联系起来的那段话。他说:“我们建设的现代化,如果是建设日本式的,新加坡式的,是单纯学美国、学西欧、日本,那怎么能是千万仁人志士抛头颅洒热血奋斗的目标?不是。我们要建设的是同五千年文明古国相称的现代化。这就自然而然提出,我们这个具有五千年古老文明的民族的灵魂是什么?精华是什么?精神支柱是什么?我们要继承什么?发扬什么?大家都在思考这个问题。”在中国改革开放、新的现代化进程刚开始的二十多年前,在回头总结现代化进程中经验教训的今天,我们都会感觉到苏先生的这段话确是掷地有声。

苏先生晚年常讲“其大无外,其小无内”。这是引《庄子》中的一段话来比喻中国考古学方法论的。苏先生自己解释说,他从研究一种器物(瓦鬲)到解剖一个考古学文化(仰韶文化)到考古学文化区系类型理论的形成,就是从其小无内到其大无外。其实苏先生的学术经历中这样的实例很多,比如他从张家口吉大实习工地和内蒙准格尔旗发现的最晚的尖底瓶和最早的袋足器——�之间制法和形体结构的相似,摸出了三袋足器的起源和仰韶文化与青铜文化的联系,以为这是龙山时代出现的“风源”所在,并引申到甲骨文干支中“酉”字和“丙”字等文字的起源,就是一个例子。苏先生晚年讲中国考古学与世界接轨,与未来接轨,讲用考古材料回答人与自然的关系,讲动态考古学和考古哲学化,都是从具体考古材料及其比较中入手归纳出大课题的。2009年在编辑《苏秉琦文集》时张忠培先生给我打电话,说据他对苏先生的观察,苏先生的思想、特别是到了晚年,达到了“悟”的境界,已发现的考古资料他大部分都了解,有的已经亲手摸过了,文献过去也细读过,他把这些结合起来,他在悟中国的历史发展到底应该是什么样子。俞伟超先生则对苏先生“古今一体”的历史观有深刻体会。俞先生回忆说,苏先生在晚年时已把寻找中华古文明的民族灵魂和精神支柱,作为思考的重心,已领悟到“古今一体”是人类社会的本质性能,正在寻找古今文化的内在联系,这已触及到了考古学最根本的价值,深入到了考古学生命之树的根系。为此,他在苏秉琦先生85寿辰时题写了“历史已逝,考古学使他复活。为消失的生命重返人间而启示当今时代的,将永为师表”的祝寿辞。

苏先生的学术成就得到社会的认可。由俞伟超和张忠培两位先生编辑的《苏秉琦考古论述选集》获首届国家图书奖,那次人文科学个人著作获得国家图书奖的只有钱钟书的《管锥集》和孙冶方的经济学著作,其它都是提名奖。1987年他为《中国建设》所写的《华人?龙的传人?中国人——考古寻根记》那篇2000字的短文,以内容的科学性、语言的准确性和阐述的逻辑性被选为1988年高考语文阅读题。苏先生的学术经历和学术成果在他的最后著作《中国文明起源新探》一书中有较为全面的体现。这是一本将他个人经历与学科发展融为一体的书,也是实现他提倡的科学化与大众化兼顾的一本书。1997年他去世的那一年由香港商务印书馆出版,后来三联书店出内地版时,没有把它作为纯专业书,而是说这本书主要是给非专业人士看的,所以第一版就印了一万册,很快售罄,又印了五千册,现在在书店里也很难觅到了。十年版权到期后,辽宁人民出版社和人民出版社又接着出新版,还被国家新闻出版署推荐为2009年度的《经典中国对外推广工程》项目,现已译成英文,准备在国外出版。2009年由大陆、港台与日韩组成的出版人会议将苏先生这本书选入二十世纪“东亚人文100”部作品之列。可见,苏先生这本书影响之大,在考古书藉中是罕见的。费孝通先生读了这本书很有感慨,称这本书“是中国人对自己文化的自觉”。

一个偶然的机会我读到刘梦溪先生一篇文章,是谈学术史发展规律的,大意是说,一个学科中,专家几年几十年就出一批;大的专家可能几十年上百年就有一批;但是既是专家又是思想家的,几百年也不一定出一个。苏先生是无党派,也没有担任过什么行政职务,是个布衣教授,但他却成为考古学界的思想家,他的学术思想将会长期影响着学科的发展方向。就像严文明先生和张忠培先生在辽宁朝阳召开的纪念苏先生百年诞辰会时所说,苏先生是我们永远的导师和永驻的丰碑。

问:苏秉琦先生曾提出牛河梁女神庙中的女神像是中华民族的共祖,这其中有什么深意?

答:这是为北京科教电影制片厂拍摄的中华文明曙光系列片撰文中的一段话,这段话的全文是:“‘女神’是由五千五百年前的“红山人”模拟真人塑造的神像(或女祖像),而不是由后人想象创造的‘神’,‘她’是红山人的女祖,也就是中华民族的‘共祖’。”

苏先生提出女神庙出土的头像是红山文化的女祖,又是中华民族的共祖,直接的理解就是,他认为女神庙的性质应该是祖先崇拜。这与他1984年在《文物》上发表东山嘴座谈会纪要时所说的女神庙、祭坛等类似古代帝王以祭祖先为主的“�”、“郊”、“燎”等祭祀活动的观点是一致的。更主要的是,苏先生之所以将注意力转到辽西地区,就是认为在中国文化起源和文明起源过程中,红山文化所起的作用不限于本区域,也不限于当时,而是牵动全局的。在“共祖”这段话后,他紧接着就说,以仰韶文化与红山文化南北交汇产生文明火花和“花与龙”的结合就充分说明了这一点。他还讲到仰韶文化和红山文化的结合使中华文化史为之一新。前面已谈到,苏先生从一开始就将东山嘴、牛河梁的祭祀遗迹与明清时候北京的天坛、太庙和明十三陵相联系,认为中华五千年前后有传承。他还将中华文化喻为一棵大树,有主干、有根系,根系里有直根系,直根系就从红山文化开始。是不是可以从这个角度理解苏先生关于“共祖”的说法。

问:您认为红山文化与其他地区的考古学文化相比,有什么特色?

答:红山文化有自己的地域性特点,这是肯定的。从石器上看,磨制石器、打制石器和细石器是共存的。从陶器来看,它是东北筒形罐系统,有饰压印纹的夹砂筒形罐,也有与中原地区近似的红陶器和彩陶器。本来这是两种不同传统文化的陶器,但是在红山文化里它们是融为一体的。还有墓葬,中原地区都是土坑墓,这里的墓葬是积石,这是一个很大的区别。但女神庙是土木建筑的,这又同中原地区相同。2013年6月我为三门峡彩陶会(编者注:首届中国史前彩陶学术研讨会)准备文章时,想到彩陶和玉器的问题。这是两种质地、技法完全不同的艺术形式,在五千年前后的考古文化中,东南地区都是玉器比较发达,彩陶不发达,仰韶文化是彩陶发达,玉器不发达,而红山文化既有发达的玉器,又有发达的彩陶。所以从陶器、石器、建筑和玉器等多个方面来看,红山文化很重要的一个特点就是它的文化多元性,是从物质层面到精神领域多层次的多元性。红山文化为什么会将这么多不同的文化因素融为一体?文化交汇是一个重要推动力,除了南北交汇以外,还可以考虑同域外文化的交流。2013年8月在赤峰召开的红山文化学术会上(编者注:中国赤峰红山文化国际学术研讨会),我提交了一篇从世界史角度研究红山文化的论文。这是受在伦敦大学教中国考古学的汪涛先生的启发,他1989年到牛河梁来参观时对我们说,西方学者已经从报道上知道了牛河梁的发现,牛河梁的石头建筑、神像、庙宇西方学者很感兴趣,认为红山文化这套东西跟他们那边接近。所以汪涛先生参观后留言时写道:从世界史角度研究红山文化。从地图上也可以看出来,辽西地区处于亚欧文明带和环太平洋文明带的交汇位置,所以红山文化的对外关系不只是限于同中原地区的南北交流,还要从西到东、从渤海湾到环太平洋更广阔的范围来考察。这也许就是红山文化在同时期诸多考古文化中能“先走一步”的原因所在。

1995年考察苏格兰奥克尼岛柴尔德发掘的斯卡拉布雷史前遗址

问:您认为红山文化在中国文明起源中扮演了什么样的角色?

答:还是先走了一步吧,还有就是前面已说到的,在中国文化起源和文明起源过程中,红山文化所起的作用不限于本区域,也不限于当时,而是牵动全局的。因为距今五千年前后这一段,各地都发现了一些比较先进的文化。除红山文化以外,中原地区有仰韶文化庙底沟类型晚期的灵宝西坡遗址,东南地区有凌家滩文化、崧泽文化,都很发达。但都没有像红山文化那样,有以庙宇为中心,祭坛、女神庙和积石冢这样组合完整、超大型的配套的建筑群,还有已相当成熟的龙凤及其合体等玉器,有学者称这种同类或异类动物合体的玉器具有“超前性”。所以红山文化在距今五千年的中华大地上,既先走一步,又具区域性和全局性,对当时和后世中国历史文化的发展应该都产生过很大的影响。

1993年在香港中文大学做“红山文化考古新发现”讲座

问:那您如何看待中原在中国文明起源中的作用?中原是否发挥了核心作用?

答:在中国的区域文化里面,中原是一个大区,而且起了主要作用。前面说到各区域的发展既大致同步又不平衡,有先有后。中原地区肯定是走在前列的。但是,如苏先生所说,中原地区与周边地区的关系,不是如蜡烛那样由中心向四周扩散为主的导向,而是如车�由四周向中间汇聚为主的导向。中原地区的优势在于它的凝聚力,它能够把四周先进的因素都聚到一起,所谓“逐鹿中原”不仅在春秋战国时期,从史前时期就是这个趋势。你看陶寺遗址就是如此,既有当地的特色,也有受辽西影响的彩绘和玉器,有三北地区来的袋足器,也有东南良渚文化来的玉器和俎刀。徐苹芳先生任社科院考古所所长时期,曾组织过探讨文明起源的有关学者参加的两次文明起源研讨活动,采取先考察后座谈的形式。1991年我们到陶寺遗址,在工地库房里看到墓里出土的陶器,当时邵望平先生就说,这里怎么好多陶器都跟大汶口晚期的东西一样啊?确实,后来主持陶寺墓地发掘的高炜先生写文章说,有十种陶器很像大汶口文化的陶器。陶寺大墓里面那些陶器主要作为礼器,它大量吸收了东方的元素。所以说中原地区有很强的凝聚力,这也是后来为什么夏商周都在中原这儿定都的缘由。

最近在浙江余杭开夏代玉器会,我准备谈大甸子出土的玉器。大甸子的墓葬里,长条形的斧和近于方形的钺是有明确区分的。斧类中有六件玉斧,大都薄而磨制精,斧面、边缘和顶端甚至刃部都十分整齐,很像龙山文化开始出现的玉圭,这让我想到从斧追溯圭的起源问题。为此也查了灵宝西坡出土的材料,西坡墓葬里都出长条形玉斧,令人感兴趣的是它们的出土状态,都不是一般斧钺那样横着放的,而是与身体方向一致,是竖着放的。发掘报告说,这些玉斧的刃部都没有使用痕迹,穿孔及周围也没有捆绑摩擦痕迹,又竖着放,刃部朝上,这不是与圭的起源有关的最早一批实例吗?可见,中原地区自有其先进文化因素,但更主要的还是凝聚力。

2000年3月在牛河梁考古工地接受央视东方之子栏目采访

问:您曾经提出红山文化的“熊”崇拜,并与“黄帝有熊氏”的文献记载联系起来,现在是否还持此观点呢?您认为古史记载是否可信?

答:牛河梁遗址和赤峰地区白斯朗营子等几个小河沿文化遗址,都出土了熊的资料,有的是熊骨,有的是熊的陶塑像,我觉得这同红山文化的经济生活有关,即渔猎经济在红山文化仍占有重要地位,而主要不是农耕。至于红山文化与古史传说的关系,我曾在1998年北大百年校庆国学研讨会上,提交了一篇《考古追寻五帝踪迹》的文章,提到文献中的一些记载显示黄帝部族有北方特征。比如“迁徙往来无长处”,一些部落都是以野兽为名等等。过去有些学者觉得黄帝与在北方的活动有关。这个题目在深圳陪苏先生时被香港商务印书馆张倩仪总编辑助理看到了,她鼓励我以此为题写一本专著,于是就写了《追寻五帝》。

我从考古上探讨五帝时代,也是受了苏先生的影响。苏先生把以史前考古复原古史传说视为考古学界一个不可推卸的任务,他自己也一直在思考这个问题。在由他主编的多卷本《中国通史》第二卷的序言里,他从考古和历史结合的角度,提出了史前考古与古史传说五帝时代结合的两个非常重要的观点,那就是五帝时代的时空框架与时代特点。苏先生提出,五帝时代可以分前后期,一般按《史记》说的黄帝、颛顼、尧、舜、禹为五帝的话,黄帝、颛顼是前期,尧、舜、禹是后期。郑州大学历史系的李民先生有一次同我谈起,说苏先生的这个分法有道理,因为《尚书》就只有《尧典》和《舜典》,前面的黄帝与颛顼不提,说明这是两个大的阶段。从史前考古来看,从仰韶时代到龙山时代有很大的变化,所以苏先生认为,五帝时代的前期就应该是仰韶文化晚期,五帝时代的后期就是龙山时代。从空间上看,五帝时代的活动范围不局限于中原,这应该与区系类型的研究成果结合起来,苏先生特别强调史前时期起较大作用的中原、北方和东南地区,那应该是五帝时代主要代表人物活动的主要地区,所以他说,华山一个根,泰山一个根,北方一个根,这就是五帝时代的背景。

对于五帝时代的时代特点,苏先生从文献记载上归纳:五帝前期的主要事件是战争与宗教改革,后期的主要事件是治水,由治水不成功到治水成功。有一次他在社科院考古所他的办公室同我谈起《史记?五帝本纪》所记的“神农氏衰,诸侯相侵伐”,他说这句话反映两件事,一是记了两个时代,神农氏是一个时代,“诸侯相侵伐”是一个时代;二是记载了后一个时代也就是五帝时代的前期,是一个文化频繁交汇的时代。“诸侯相侵伐”说的是战争,战争也是一种文化的交流。从考古研究成果看,在仰韶文化的后期,各地的文化交流十分频繁,就是这个时代特点在考古上的反映。对于五帝时代后期的时代特点,苏先生从陶寺墓地早期的几座大墓中看到,有北方红山文化的玉器、龙鳞纹彩绘和小河沿文化的朱绘陶器,有良渚文化的俎刀和玉琮,有山东大汶口文化的陶器,有三北地区来的袋足器等,是四周向中原汇聚的形势,苏先生称陶寺具有综合体性质。特别是前面说到陶寺早期大墓随葬陶器中大汶口文化晚期的陶器有近十种之多,为此,苏先生引《孟子》记载,说舜继帝位要“之”(到)中国,是说舜的原活动地区并不在中原,这同考古资料是可以相互对应的,也证明有关文献记载是有根据的。我受苏先生的影响,在红山文化发现之后,也开始思考这个问题。从红山文化的牛河梁遗址,再看大汶口文化、良渚文化和长江中游地区考古学文化,再到仰韶文化,在那个时期都发展到一个比较高的程度,相对而言都有一个中心区域:良渚文化就是良渚遗址群;红山文化就是牛河梁遗址;大汶口估计就是大汶口遗址和墓地。中原地区以河南灵宝西坡遗址的发现最为重要,那里找到了仰韶文化末期规格较高的墓地和带回廊的很大的房址,也接近中心区域。这种文化格局应该就是五帝时代的背景。

所以我以为,中国近二十多年来史前考古的最大成果,就是证明了中国历史上确实有五帝时代。这一点对研究中国历史非常重要。因为从龙山时代以后到夏商周时期,不管是从中原到周围有多少个方国文化,但各地区是以共同性为主的,但是在五帝时代前期不同,辽西和东北是筒形罐,中原是彩陶和尖底瓶,东南地区是鼎、豆、壶,完全不一样。辽西是以渔猎为主,农业有一点,中原是粟作农业,东南是稻作,经济生活不一样,文化传统不一样。但是,它们没有分道扬镳,而是向一起汇聚,才有了后来的夏商周三代,才有了后来的中华国家。所以五帝时代在中华民族历史上,是一个起到奠基作用的非常关键的时代。至于这五帝到底是哪五个,各与哪个考古学文化相对应,那可以继续研究,因为文献记载的五帝只是其中最有影响的几个集团,当时肯定有很多部族集团,文献也记黄帝时“监万国”,尧时“协和万邦”,禹会诸侯也是“执玉帛者万国”。所以对五帝时代这段历史,应该抱积极态度,根据现有的考古资料和研究成果与古史传说进行有机结合,大书特书,而不是一笔带过。

2010年8月在苏格兰刘伊斯岛(Lewis)考察卡拉尼什(Callanish Stones)史前环状列石遗迹

问:请您展望一下红山文化研究的未来,并对我们这些后学提出些建议吧。

答:现在红山文化发现的新材料越来越多,越来越感觉我们现在掌握的资料还是不够全面。内蒙通辽新发现的哈民忙哈和南宝力皋吐遗址,它们各自都有自身的特点,也同红山文化和后红山文化有密切关系。看来由红山文化提出的许多课题的研究包括诸如分区与分期、类型划分等基础性研究,现在才刚刚开始,都还需要继续深入研究下去。红山文化的经济生活是以渔猎为本,有一些农业,但并不发达,赵志军研究员他们做的植物考古的采样分析提供了重要的科研成果。但是为什么一个以采集渔猎为主、农耕并不发达的考古文化,在意识形态方面发展到那么高的一个程度?牛河梁遗址的发现还将宗教考古提到学术前沿,我们在这个领域的研究一直很薄弱。其实这恰恰是中国历史上非常重要的一方面。你看史书记载,从王室、诸侯到各个阶层以至家庭,从政治到生活中祭祀都是很重要的一件事。还有前面提到从世界史角度谈红山文化的对外交往,但是具体通过什么方式、通过什么通道交往,都有哪些因素,交往在红山文化的形成过程起了多大作用,这都要继续研究。另外就是红山文化对中国历史发展的影响,这方面还有不同观点,也还有好多问题需要研究。

我早已退休,与年青同志交往不多。我的体会是,考古资料是无字地书,你要一页一页地翻好它不至于翻乱,就要掌握正确的理论和方法。我们现在不可能完全理解古人,但方法正确,你就可能接近古人,不然就可能越研究越远。现在各种科技手段引入,材料这么丰富,条件这么好,希望大家在实践上多下功夫,也多思考摸索理论方法方面的问题。我在这里还要强调一个问题就是要重视学科史、课题史和选题的研究史,我看有的文章对以前的成果,只引材料不引观点,或只引相同观点不引不同观点,或者相反,这除了少数学风方面的问题以外,主要还是平时的积累问题。其实重视研究史,会了解观点形成的来龙去脉,你的观点会得到支撑,也会在原有研究基础上不断选出适合的题目。这还涉及到田野考古,因为做田野工作,什么情况都可能碰到,有的重要考古现象,一瞬即得,也可能一瞬即逝。功夫都在于平时的积累,才可能在田野第一线随时保持学术上的敏感。

记者:多谢您的精彩阐述!

(感谢辽宁省文物考古研究所李龙彬副所长、郭明女士协助录制采访音视频)